e che agghiacciano il malato con una presenza intermittente

G. d’ Annunzio

Ottobre/novembre.

Lo specchio di mare di fronte al vecchio maniero del carcere riflette l’ultima luce. Quando esco, nel primo pomeriggio, gli occhi, abituati alla penombra degli interni, soffrono. Ma anche la mia mente si trova, improvvisamente, di fronte a troppa realtà. In fondo provengo dall’aver vissuto alcune ore con il minimo di realtà possibile, in una condizione di tempo assolutamente fermo.

Leda è una donna di quasi cinquantanni. Si presenta curata, con un che di maniera. Ha un modo di fasciare la testa che, a seconda dell’atteggiamento e del resto del vestiario, ricorda una mondina delle risaie oppure la profuga di un Lager. Ma anche un’operaia, di quelle sovietiche, oppure, a tratti, in alcune angolature della luce, Leda ha il volto di un personaggio dei romanzi di Cronin, come “La cittadella” o “Le stelle stanno a guardare”. Leda proviene da altri istituti di pena. Il suo arresto sembra risalire al 2014. Non ci è dato saperne i motivi. Le prime note psichiatriche sono, tuttavia, del 2016. Poi si infittiscono, fino ad un mancato o tentato TSO prima dell’estate. E culminano con l’invio di Leda alla nostra Osservazione, una volta formuata la diagnosi di psicosi paranoide o personalità paranoide. Le note degli psichiatri che l'hanno ripetutamente visitata descrivono, sostanzialmente, un delirio con elementi di riferimento e persecutori.

Il primo colloquio con lei dura a lungo. Leda ha un che di suadente, nei modi, di appena manierato, un modo di guardare sottecchi, come di chi getta un’occhiata senza dare l’impressione che guardi. Non si fa fatica ad evocare, dialogando con lei, un “vero” mondo fantastico, dove elementi di realtà (Giulio Regeni, Falcone e Borsellino, Lady D e il Pont de l’Alma) si inscrivono in mirabolanti racconti, di viaggi, di morti,di regine, di scomparse, di tesori, di vascelli perduti nell’oceano, di resurrezioni. Mentre, sulle prime, ascoltandola si innesca dentro di me lo stupore estetico/estatico, la meraviglia di fronte a questa tessitura iridescente ed arabescata della realtà, a poco a poco questo stupore cala. Sento un suono opaco. Come di un’apparenza senza struttura, come qualcosa di messo su in maniera posticcia, al momento. Una sorta di recita a tema, certo provata e riprovata tante volte, almeno quante sono le domande degli psichiatri. Questo delirio presunto, in altri termini, non mi pare che si tenga troppo in piedi. Ho la netta sensazione di trovarmi di fronte a quello che i moderni manuali descrivono come “Disturbo fittizio”, che la psicopatologia descrittiva più classica collocava tra la sindrome di Ganser e la sindrome di Munchausen. Fondamentalmente mi trovo di fronte ad una pseudologia fantastica, che, in sé e per sé, non ha nulla di delirante. Una sorta, se vogliamo, di parafrenia, ma senza confabulazione. Se il delirio, etimologicamente, deriva dall’aratro (lira) che storce il solco, ovvero che affonda il suo vomere stortando la linea immaginaria retta dell’aratura, questo aratro, l’aratro di Leda, si storta perché Leda lo storta. Manca, cioè, quell’elemento che Mario Rossi Monti, in uno splendido testo di formazione che si chiamava “Le forme del delirio”, stigmatizzava come “l’inevitabilità del delirio”. La sensazione di qualcosa di inevitabile, dentro cui non c’è più la libertà di scelta, non si ha di fronte al modo di discorrere di Leda. La scelta, da parte del paziente, di cosa dire o di cosa non dire, pone un elemento di aleatorietà, che scardina l’edificio granitico del delirio. Nella costruzione delirante non può esserci aleatorietà che contrasta la gravosità necessitante del delirio. Non possono esserci, in una tessitura delirante, inventività, soluzioni pret-a-porter. Qui siamo di fronte al contrario esatto dell’inevitabilità, che è l’imprevedibilità. Non sai mai la descrizione di Leda che via prenderà. Gli stessi argomenti sono tessuti di volta in volta con trame diverse. Manca, come accade invece nel paranoico, il tema organizzatore del delirio. Quando pongo a Leda una domanda, qualche istante di silenzio le occorre, e poi ella stessa dà uno spintone al discorso che prende la china “deragliante”. Dentro il quale deragliamento, a tratti, Leda sembra consapevole della maschera che indossa, attraverso la quale per-sona, a tratti invece no, ci si confonde del tutto. Come una recita a soggetto, come un personaggio sempre in cerca di autore. Il testo pirandelliano dei "Sei personaggi in cerca di autore" o del "Fu Mattia Pascal", mi aiutano a comprendere Leda più di qualunque manuale diagnostico.

Mi vengo a trovare, purtroppo, da solo con questa intuizione diagnostica controcorrente rispetto a tutti i colleghi psichiatri che l'hanno precedentemente visitata, ascoltata e che hanno lasciato tracce in cartella clinica. Non ho dati, ovviamente, che confuteranno l’una o l’altra impressione diagnostica. Tutto sembra valido. Se ci si pone al di là di una disamina psicopatologica accurata, che è l’unico dispositivo che abbiamo per muoverci su di un crinale diagnostico così ripido, allora tutto diventa possibile. La mera descrizione, senza profilare una struttura soggiacente, è nulla sul piano semeiologico e psicopatologico. Per evitare il doppio falso positivo : quello della paranoia o quello della schizofrenia, occore una vagliatura fine. Il delirio schizofrenico è caldo, si accende per rivelazione di una verità assoluta. Quello paranoicale è freddo, ripetitivo, a stampo, divora come un'idrovora un settore della realtà, poi si espande a rete sistematizzandosi. Ma senza evolversi. Su queste distinzioni Kraus, Callieri, Ballerini, Cappellari, Del Pistoia ci hanno intrattenuto a lungo. Non mi pare che Leda trafili la sua produzione attraverso questi dispositivi. Ci rendiamo conto di quanto in psichiatria, per lo meno in questa psiciatria di superficie, è soggettiva la forbice della diagnosi? O, meglio, di quanto diventa soggettiva se ci limita ad una descrizione avulsa dalla percezione di un intero. Se non si coglie il paziente come un tutto, il delirio rimane un corpo estraneo. Manca, in Leda, l’atmosfera autistica, che è l’unico fattore specyfing che invera la congerie dei sintomi schizofrenici; manca, d'altro canto, la sistematicità che è tipica delle situazioni clinica paranoicali.

Di fatto, forse, nel caso di Leda, il tempo gioca un poco a mio favore. In maniera rocambolesca (ma fa parte del personaggio), la paziente viene introdotta all’aloperidolo. Che non pare modificare la sintomatologia. Il tempo e gli incontri successivi, tuttavia, sembrano aprire una breccia nella mente di qualcuno dei miei colleghi più avvertiti (Leda è una mitomane?), ma ma anche in quella del personale infermieristico, i quali forse cominciano a considerare questa mia idea del disturbo fittizio non del tutto peregrina. Certo, quasi tre anni di visite psichiatriche che si muovono sulla linea del delirio, dove qualunque produzione lontana dalla realtà viene etichettata come delirio, fino alla diagnosi per cui al paziente arriva a noi, non sono cose facili da mettere tra parentesi.

Le due giovani psicologhe, un po’ imbarazzate all’inizio, poi si entusiasmano per questo tipo di penetrazione oltre le apparenze, alla ricerca di una struttura, più che per la verità in sé, che chissà dove sta. Il rapporto con Leda si snoda a attraverso le settimane, e, in alcuni frangenti del nostro colloquio, sembra che parliamo a coté dell’inganno e della mistificazione della realtà. Quasi come se ci fossimo capiti, ma senza necessariamente il bisogno di dircelo, E poi, senza che nulla segni il cambio di registro della conversazione, riprendiamo a fantasticare. Ovvero, ella a fantasticare, io ad ascoltare le sue fantasticherie. A tratti propongo a Leda la metafora della tessitrice, o della trafilatrice, visto che tra i suoi personaggi c'è anche che è stata una modista di Gucci, per alludere al fatto che ella oggi trafila il linguaggio e il pensiero come trafilava i tessuti. "Con precisione", aggiunge lei. "Certo, con precisione".

Le seguenti note, senza nessuna pretesa di insegnamento o di imposizione di verità, sono rivolte a chi ha la bontà di leggermi, e sono centrate sul desiderio di fare maggiore chiarezza sul concetto di “delirio”. La motivazione a queste note deriva dalla constatazione di una certa facilità con cui noi operatori della Salute Mentale attribuiamo ai pensieri di qualcuno, al suo linguaggio e al suo comportamento, la connotazione di “deliranti”. Siccome, a proposito di delirio, si tratta di un “sintomo” di non poco conto, di quelli che farebbero da discrimine tra il rapporto con la realtà e il mancato rapporto con la realtà, forse una maggiore oculatezza dovremmo averla. Non parlo certo, qui, dell’attribuzione di “delirante” a persone o a personaggi che non abbiano la configurazione clinica di pazienti, tipo personaggi politici o vicini di casa, o amici o ex amici o nemici. Da questo punto di vista l’attribuzione di “delirante” non ha alcun valore, e suona tipo “folle” o “follia”. Mi riferisco, invece, al fatto che molto spesso negli ambienti clinici ed anche scientifici che frequentiamo, sentiamo spesso predicare la parola “delirante”, esercitata come un frustino che taglia l’aria e che chiude ogni discorso. Siccome non si tratta di un’attribuzione di colore agli occhi e ai capelli, più o meno castani o più o meno grigi, bensì di una valutazione clinico-diagnostica con severe implicazioni sulla terapia farmacologica, sulla prognosi e sul seguimento del paziente, mi piacerebbe aprire un piccolo dibattito.

Il delirio è l’icona della follia. Non sto qui a farne la storia. Ricorderò solo che il concetto parte in ambiente francese alla fine del Settecento e ai primi dell’Ottocento e si connota come un errore del giudizio di realtà, una sorta di travisamento della realtà in cui la ragione soccombe alla spinta passionale o istintuale squilibrata. In questa accezione il delirio non è poi cosa tanto grave, poiché basta riequilibrare il bilancio tra ragione e passione per ottenere un rialloggiamento della realtà nella sua corretta articolazione. Il cosiddetto trattamento morale mirava propriamente a questo. Ovviamente la storia della persona concorre molto affinchè si verifichi questo squilibrio. A tuttoggi questa accezione sopravvive nella nozione di “deliroide”. Il deliroide, ovvero un delirio comprensibile, derivabile da cause psichiche, previsto sia da Jaspers che da Kretschmer, piuttosto frequente, oggi viene completamente disatteso. E’ molto raro sentire pronunciare dagli psy il termine “deliroide”. Dagli infermieri, in particolare, non mi è mai capitato. Non so se mai qualcuno gliene abbia parlato. Ecco, questo è il primo “errore di giudizio” nel quale si incorre oggi su larga scala : considerare, tout court e sbrigativamente, tutti i deliroidi come deliri e basta. Quanto in questo abbia inciso la disacculturazione prodotta da trentotto anni di DSM non sta a me dirlo. Certo è che un sistema che per operazionalizzare trancia sulle sfumature considerando i sintomi come entità discrete di malattia, senza porre attenzione alla struttura soggiacente, è possibile che conduca a questo scempio. Quanto su questo abbia inciso l’incultura psicopatologica delle nostre scuole di specializzazione in psichiatria o delle nostre facoltà di psicologia o dei corsi di insegnamento di psichiatria per gli infermieri, non sta a me dirlo. Quanto su questo abbia inciso l’enfasi sugli aspetti sociali e psicologici del disturbo mentale, piuttosto che l’attenzione sull’analisi delle esperienze vissute dai pazienti, neanche sta a me dirlo. Certo è che oggi un deliroide, sia esso su base storico-biografica, sia esso su base timico-affettiva, ha ottime possibilità di essere rubricato come delirio e basta.

Sulla confusione tra delirio e delirium non vorrei trattenermi, per non offendere l’intelligenza di chi legge. Direi subito che questa voragine concerne i medici non psichiatri e forse una quota di psicologi non avvezzi alla patologia organica. Ad ogni modo le farneticazioni in corso di malattie d’organo o sistemiche che danneggiano ad un qualsiasi livello il cervello giammai vanno etichettate come deliri. Esse non configurano un sintomo di malattia psichiatrica bensì rappresentano un sintomo di sofferenza cerebrale.

Sorvolo sulla confusione tra allucinazioni e deliri, che non è infrequente. Spesso si sente dire di un paziente allucinato che delira e viceversa. Evidentemente non è più tanto chiara la differenza tra sfera del pensiero e sfera percettiva. Ma non voglio pensare che questa confusione sia appannaggio degli psichiatri. Prima che la legge rendesse obbligatoria la specializzazione in psichiatria per lavorare nella salute mentale, cosa accaduta intorno alla metà degli anni Novanta del Secolo scorso, molti medici, neurologi o di altra specializzazione, o di nessuna specializzazione, sono entrati a riempire gli organici della salute mentale. Non credo sia stato fatto un censimento preciso. Adesso diversi stanno andando in pensione. Ma credo ci sia stato un momento in cui forse un terzo dei medici che lavoravano nella salute mentale non avessero la specializzazione in psichiatria. Con questo non voglio discriminare i colleghi. Ne ho conosciuti alcuni validissimi, altri si sono sanati frequentando corsi di specializzazione con l’accesso riservato alle ASL. Altri hanno ritenuto non necessario farlo. Del resto più volte mi sono espresso sul fatto che le scuole di specializzazione italiane sono zero in ambito psicopatologico. Tuttavia devo dire che certe grossolanità rischiano di essere appannaggio maggiormente di chi non ha strumenti culturali per porre in dubbio quello che sta affermando o che sta pensando.

Naturalmente la chiosa a questo discorso è che la legge 180 ha camminato sulle gambe di operatori sempre più ignoranti in psicopatologia. Forse non sembrava necessario avere cultura psicopatologica per reinserire nella società i malati di mente, anzi, da una certa angolazione ideologica sembrava addirittura controproducente essere preparati, poiché questo poteva favorire il pregiudizio o lo stigma. Di fatto ignoranza fa più danni della cattiveria, come dice uno slogan martellante (ma non abbastanza), per cui, il nostro Paese, che è stato quello della “Vittoria mutilata”, quello della “Resistenza tradita”, è diventato anche quello della “Riforma insabbiata”.

Fintanto che si continuerà a considerare il delirio come una credenza in un falso concetto della realtà, ovvero sulla base del contenuto, allora l’errore è sempre possibile. Non siamo poliziotti o giudici. E sappiamo che le realtà vissute soggettivamente hanno intensità pari se non maggiore delle realtà oggettive. Capita di sentir apostrofare i deliranti o presunti tali come produttori di facezie, fantasie o “cazzate”. Capita di sentire un operatore che si interroga su quanto ci sia di vero in quello che gli è stato riferito.

Una volta per tutte dobbiamo capire che è importante concentrarci sugli aspetti formali del delirio, ovvero sul come un delirio viene costituito, sulla sua morfogenesi. Il vecchio aforisma attribuito a de Clerambault : non bastano un paio di corna ad abolire un delirio di gelosia, deve entrarci nell’anima.

Oltretutto il delirio non va scorporato dall’intero assetto della persona. Da come io sento quella persona nella relazione, dalla sua modalità di atteggiarsi.

Tornando a Leda, come fa ad essere definita paranoica una donna che non vede l’ora di sbrodolarti addosso tutto il suo mondo fantastico senza riserve, che non lascerebbe mai la sedia di fronte a te? Come fa ad essere definita schizofrenica una donna con la quale hai la sensazione di capirti? Di cui senti che da qualche parte non remota ci sta un sé che occupa una cabina di regia? Una donna che ti sta testando, mentre tu ci parli, e che si fa un’opinione di te probabilmente dal modo in cui maneggi il materiale che ti profonde.

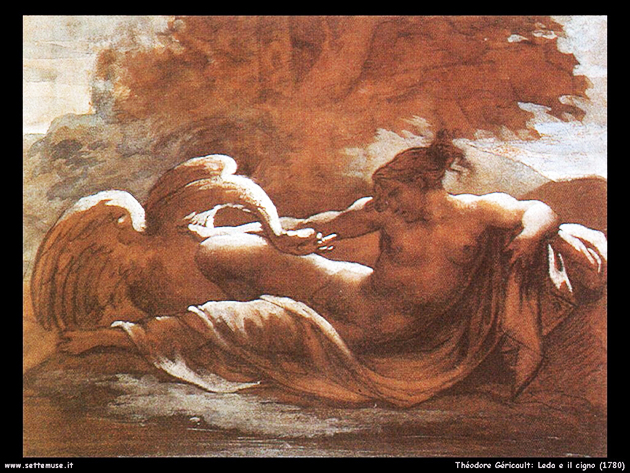

Al suo seguito Leda porta nella cella alcune buste che contengono pezzetti di stoffa. Ne esibisce uno, che porta al collo, come un feltrino tondo, su cui sono cucite o incollate delle perline colorate, lo esibisce con orgoglio, per le è un diadema della regina che è stata. Leda, regina di Sparta. Incinta di Zeus trasformatosi in cigno per accoppiarsi con lei. Madre dei Dioscuri e della Spendida Elena, “che lutti addusse agli Achei”. Ma anche la prigioniera profuga da Birkenau, e la resurrecta reduce dal tremendo matrimonio francese. Leda costruisce i suo mondo fantastico come un mosaico di cui porta appresso le tessere di stoffa. Ma rimane, nonostante tutto, mi dispiace deludere i nosografi, una Leda senza cigno, ovvero una leda senza delirio. Nessun essere umano può scegliere di delirare. Proprio come la Leda della mitologia non ha scelto di accoppiarsi con il cigno. Anche se aveva ostinatamente rifiutato Zeus. L’affresco di Leda che si accoppia con il cigno che sta venendo alla luce a Pompei in questi giorni forse è il più sensuale di tutti. E gli occhi di Leda sono lontani nello sgurdo, come di chi subisce un destino contro cui nulla è più possibile.

Dobbiamo recuperare la nozione jaspersiana di “primario”, “inderivabile psicologicamente”, “Incomprensibile”, come un elemento etico. Su questo ha insistito molto Giovanni Stanghellini. La nozione di incomprensibilità mette al riparo da facili psicologismi, da una empatia a buon mercato e da una psicanalisi volgare che pretendono di capire, sentire, spiegare tutto.

Tacito, nella Germania, descriveva così il sentimento religioso che qualificava gli antichi Teutoni: «Secretum illud quod sola reverentia vident, hoc deum appellant» (quella cosa misteriosa che essi intuivano in timore e tremore, questo chiamavano Dio, questo chiamano Dio). Illud secretum, quod sola reverentia vident. Un frase che ho sottolineato mille volte nei testi sacri di Gaetano Benedetti, che li ha mangiati a colazione pranzo e cena i deliri degli schizofrenici. Il segreto. L’abissalità, l’incomprensibilità di un’esperienza che affonda le sue radici nell’immemoriale, forse nell’organico. Noi non ci siamo, e neppure il paziente, dove nasce un delirio, alla sua fonte. Possiamo sentirne il rumore quando ci avviciniamo, come scrive Rossi Monti nel suo testo, il rumore della cascata. Ma la cascata si forma quando l’acqua ha preso già una sua portata. Siamo lontani dalla fonte. Con questo discrimine solo quelli schizofrenici sono dei veri deliri, su tutti gli altri si può trattare, si può discutere.

Che peccato che ormai quarantanni di DSM, dal III al 5, abbiano demolito la nostra capacità di sceverare, di osservare, di ascoltare, di rispettare, di rinunciare. Di riconoscere innanzitutto i nostri limiti. In una medicina scientifica così fine ed avanzata, mi dispiace dirlo, ma rinunciando alla finezza della nostra psicopatologia, noi rischiamo di diventare gli analfabeti di ritorno, e di utilizzare i farmaci, anche i più evoluti, come estintori aspecifici. Leda e quelli come lei ci insegnano quanto siamo diventati scontati, impauriti, incapaci di pensare. Ma Leda e quelli come lei ci fanno anche maledettamente appassionare al rischio e alla scommessa dell’incontro tra esseri umani. Che, nonostante tutto, non sarà mai scontato, proprio come un luogo dove l’ignoto è sempre in agguato, e mai riducibile ad un prevedibile gioco tra molecole, o ad una "grigliata" nosografica.

![]()

Questo contributo di Gilberto

Questo contributo di Gilberto mi sembra un po’ diverso da tutti gli splendidi e inquietanti altri scritti in Cuore di Tenebra. Dal’interno di una esperienza, di una testimonianza non appare solamente l’esistere al mondo di uno psichiatra nell’incontro con il paziente. Gilberto fa un passo ulteriore o meglio, un passo di traverso. Si siede in cerchio con i lettori e insegna. Concetti semplici, precisi, indiscutibili. In poche pagine mi ha permesso di ripercorrere gli anni della mia vita professionale. Mi sono specializzato a Pavia tra il 1968 e il 1970. Grande fortuna per me, già bazzicante la psicoanalisi, fu di essere obbligato a studiare lo Jaspers e Schneider. All’esame mi chiesero le parafrenie e il delirio sensitivo. Questo imprinting mi ha salvato e con commozione ritrovo oggi costrutti come pseudologia fantastica e deliroide. E anche ritrovare citato il libro di Mario Rossi Monti che ho sempre imposto come libro base nelle Scuole di Psichiatria e Psicoterapia nelle quali ho avuto l’avventura di insegnare. Fornirò ai giovani con i quali lavoro, questo testo di Gilberto proprio per la sua radicale ed essenziale efficacia pedagogica. Mi permetto di citare un episodio che, nel ricordo mi ha sempre divertito. Diversi anni fa, quando ancora ero professore al Gemelli in Psichiatria, verso la fine del IV anno dopo decine di situazioni cliniche condivise con gli specializzandi, uno di loro, tra l’incazzato, il deluso, lo smarrito se ne uscì esclamando. “ma professore, riusciremo mai con lei a incontrare uno schizofrenico”?!! Aggiungo due altre notazioni tra le tante in me evocate. Gilberto, quasi sommessamente, denuncia la grossolanità semeiologica e nosografica che ha devastato lo specifico del comprendere psicopatologico. Il comprendere psicopatologico non è un linguaggio, una gergalità. E’ la quintessenza del rigore metodologico nelle ricerca di indicatori differenzianti e discreti dell’esperienza umana e dell’esperienza nell’incontro clinico. E tali indicatori non appaiono nella Gestalt della piena luce e della piena scenografia, ma negli interstizi, nelle penombre, nelle aree periferiche del campo visivo. Non inizia così lo scritto di Gilberto? E qui posso solo menzionare l’altro grande ordinatore che appare sempre negli scritti di Gilberto e che è così ovvio che non viene mai menzionato: il tempo del comprendere. “Ho passato un lungo tempo con Leda…..molti incontri..” Mi sento sempre ripetere dai colleghi “non abbiamo tempo..!” Ma il tempo per un corretto comprendere e operare è per noi psi un presupposto fondativo, come sterilizzare la sala operatoria. Nessun chirurgo oserebbe dire che non ha avuto tempo per la sterilizzazione, per lavarsi le mani. Andrebbe in galera. Noi ce lo permettiamo. E questo significa che non attribuiamo valore al nostro lavoro. E allora le tante diagnosi su Leda di cosa parlano? e le altre tante diagnosi? Vorrei che un giorno dibattessimo su questa radicale aporia, che è metodologica, epistemologica, paradigmatica e, al fine della fiera, etica. Un abbraccio a Gilberto, Corrado

Caro Corrado, il tuo commento

Caro Corrado, il tuo commento come sempre non manca di valorizzare e di rendere più chiaro il contenuto del mio discorso. Nel risponderti infatti mi rendo conto che tu crei un legame tra tempo e psicopatologia. Il tempo è stato oggetto della psicopatologia fenomenologica da sempre, come tempo vissuto, ovvero come modalità temporale con cui si declina l’essere nel mondo del paziente. Ognuno di noi, ogni presenza, sana o malata, si temporalizza in un determinato modo. Ma il tempo a cui tu alludi nel tuo commento è ancora un altro tempo: è la durata vissuta dell’incontro. Tu abbracci la coppia clinico-paziente o il gruppo sub specie temporale. E metti in evidenza il dato che oggi gli incontri con i pazienti si consumano nella fretta. La consulatazione in Pronto Soccorso, l’ambulatorio, la visita nel reparto. Tutto scandito in maniera rapida. Diagnosi e terapia di conseguenza. Tempo per discutere del caso clinico con i colleghi zero o molto poco. Succede che nel clinico “non ci sta il tempo” perchè si formi un’immagine del paziente. Manca il tempo. E’ mancato il tempo. Non ho avuto il tempo. Non abbiamo il tempo. Non c’è stato il tempo. E, come tu dici, gli stessi operatori non reclamano il tempo necessario, non rivendicano il tempo dell’incontro, il tempo della clinica, il tempo della cura. Questo è quanto si sente in giro. Questo è quanto tu riporti. Ma c’è di più. Il legame che tu lasci intravedere tra psicopatologia e tempo è reciproco. Sia perchè la psicopatologia si acclara nel tempo, sia perchè solo uno sguardo psicopatologico può costituire il tempo dell’incontro come un tempo produttivo. Per un clinico imbevuto di DSM-5, la durata del colloquio è relativa. Perchè più di tanto non si può spremere. Quando si sta di fronte ad un paziente con la sensazione di aver già capito tutto quello che ci sta da capire, allora il tempo superfluo è vissuto male dal clinico stesso. Se lo scopo del clinico è formulare una terapia di massima conseguente ad una diagnosi di massima, allora il tempo è più che troppo. Per concedersi tempo in un colloquio bisogna sapere cosa andare a cercare, come andarlo a cercare, quanto girarci intorno prima di affondare il colpo, quando calare la carta giusta, quando ritirarsi. Quando accennare, quando tacere e per quanto a lungo tacere. Immagino che lo stesso processo valga per ogni strutturazione psicoterapeutica. Ma in quell’ambito la cosa sembra più scontata, tanto è che ogni seduta che si rispetti non puà scendere al di sotto di un certo tempo. Volevo sottolineare un altro aspetto. Nel clinico che non è dotato di strumenti comprensivi, o i cui strumenti comprensivi sono superficiali e rozzi, il tempo di durata del colloquio si traduce in una sensazione di fastidio, di urgenza, di noia, di voglia di liberarsi quanto prima del paziente. In un clinico dotato di strumenti comprensivi la durata del colloquio procura un senso di soddisfazione. E’ qualcosa che ha a che fare con la gioia della scoperta, con la sorpresa di svelare il mondo interno dell’altro, con la meraviglia di fronte a ciò che una mente umana è in grado di sentire, di pensare, di costituire. questa gioia della scoperta è un elemento che, al di là della soggettività del clinico, diventa legante nel contatto. Il paziente la vive come un interesse nei suoi confronti. Il paziente si meraviglia che qualcuno si occupa di loro e che ciò che provano interessa a qualcuno. Grazie Corrado per averci svelato tutto questo.

Questa volta Gilberto si

Questa volta Gilberto si lascia prentere piuttosto che dalla consueta vis melancholica e rassegnata da un guizzo di costruttività didattica, facendo lezione su una distinzione sulla quale non si scrive mai abbastanza: una vexata questio che anima la psichiatria tedesca dagli nni ’20 e una piccola parte della psichiatria italiana fin dagli anni ’50: cos’è il vero delirio? Avendo avuto la fortuna (per altri sarebbe stata la sfortuna) di vivere con i pazienti da oltre 35 anni mi sono fatto un’idea anch’io e sono stato stimolato ad alcune precisazioni su questo testo.. In gran parte concordo con Gilberto: molti deliri sono pseudo deliri, identificazioni con figure trascendental-eidetiche di certe psicosi isteriche, che proprio grazie alla componente isterica consentono al paziente di cercare riconoscimento e attenzione, e quindi di restare in terapia concretizzando spesso stretti legami col terapeuta per lustri ed anche decenni; un tempo si potevano anche chiamare Parafrenie, le forme identificate da Kraepelin per escludere molti pazienti dal circolo della dementia praecox, care al mio maestro Pietro Sarteschi, e citate anche da Corrado Pontalti (noi le abbiamo richiemate nel libro Genealogia della Schizofrenia, appena uscito per Mimesis, scritto con Carlo Maggini). In queste forme il delirio indubbiamente c’è, ma svolge una funzione che il paziente, dopo molti anni, può perfino riconoscere, un po’ come avviene nella guarigione tardiva di Enrico IV nel dramma di Pirandello, o nel finale di Don Chischotte. Quindi, niente di nuovo, salvo che l’ignoranza diffusa di queste coseda parte della maggior parte degli psichiatri e deli operatori che non solo non ne sa nulla, ma ritiene sia bene non saperne nulla.

Poi ci sono i deliroidi dei sensitivi (ovvero dei fobici ossessivi quando passano dal “ma se” all'”è così”), i deliroidi delle intossicazioni da sostanze o di fugaci stati estatici, che talora sono richiamati e riorganizzati in “convinzioni deliroidi” retrospettivamente – forme che talora mi sovvengono quando sento parlare di scie chimiche e di terra piatta come di miracoli e di apparizioni della Madonna.

Il vero delirio, invece, è di fatto sempre un prodotto dell’organico, un elemento Beta (diceva Bion), un fenomeno di decadimento nella scissione dell’atomo, ovvero della fissurazione delle reti neurali nel cervello schizofrenico (ed anche, mi permetto di correggere Gilberto) di alcuni processi di deterioramento senile. Si noti, però, che anche questi deliri non sono meno affascinanti nel loro simbolismo arcano, nella loro fascinosa commistione di disfacimento dereistico e ricostruzione simbolica; non hanno una funzione di compenso, ma conservano un valore antropologico, non pretendono una cura, ma spesso si offrono alla visione (con tutti i valori di questo termine) del terapeuta.

Infine il rapporto tra deliri e alucinazioni, ovvero tra sfera percettiva e congitiva: casi in cui ci si chiede sempre se venga prima l’uovo o la gallina, la senszione di essere guardati o la convizione di essere seguiti dalla CIA, di essere ancora oggetto di interesse da un ex fidanzato oppure di sentire chiaramente la voce e i messaggi. E, ovviamente, si potrebbe continuare a lungo.

Riccardo Dalle Luche

Caro Riccardo, ti ringrazio

Caro Riccardo, ti ringrazio di aver supportato questa disamina del delirio con i tuoi concetti precisi e profondi. Mi domando ancora, leggendoti, come è possibile che questa capacità culturale, umana e clinica di critica della ragione delirante, che trasuda dal tuo sintetico scritto, sia potuta andare perduta. Quanti psichiatri oggi sono capaci, toccando pochi tasti, di svolgere il tema del delirio al di là di delirio si o delirio no? Io credo pochi. Mi preme sottolineare, senza mezzi termini, che lo psichiatra è psichiatra di fronte al delirio, o non è psichiatra. Tutto il resto è trattabile, gestibile, approcciabile da neurologi, psicologi, medici a vario titolo formati, riabilitatori e altro. Il delirio è la sola dimensione della clinica e dell’esperienza che fa di uno psichiatra uno psichiatra. Dunque uno psichiatra che non è in grado di discernere di fronte al delirio deve interrogarsi sul fondamento del proprio essere psichiatra. La via di accesso al delirio è la psicopatologia, e segnatamente quella di estrazione fenomenologica, che al delirio ha conferito la massima dignità, proprio perchè lo ha frantumato in varie sequenze di spettro, che sono quelle che io e tu, meglio di me, abbiamo delineato. Cercando un core del delirio vero, quello affondato nell’endon insondabile. Senza questo tipo di configurazione, di costituzione, di strutturazione, i nostri pazienti passerano per “scemi”, per creduloni, per “cazzari”, e saranno sottoposti ad una chemioterapia aggressiva, senza capacità di svellere, nella pianta del deliro, quei semi antropologici, quei radicali di identità, che con molta pazienza vanno salvaguardati dalla bonifica totale con il “napalm”, perchè da quelli l’esistenza può ripartire, in qualche modo. Il triste destino di pazienti che hanno visto le proprie complesse esperienze decapitate in sintomi discreti, come le tacche che segnano la febbre sul termometro, piuttosto che come gestalt complesse da apprezzare anche esteticamente, può essere invertito se una nuova generazione di psichiatri si inorgoglisce di riappropriarsi della propria specificità e di formarsi per essere all’altezza di incontrare mondi fondati su altri presupposti, rispetto ai propri. Viviamo in un’ era che sbandiera crociate contro il razzismo, contro l’ingiustizia legata al genere sessuale, contro l’omofobia e tutto il resto. E nessuno sembra più preoccuparsi che quei milioni di esseri umani i quali viaggiano nella vita con documenti e identità deliranti vengano interrogati, accolti, capiti e trattati con la dignità che solo la cultura e il rispetto possono dare. Mi auguro dunque, in un futuro non troppo lontano, una svolta in questo senso.

Seguo con attenzione questo

Seguo con attenzione questo dibattito aperto da Gilberto, sugli aspetti dell’ignoto e sul delirio, e non sono per niente sorpreso dalle osservazioni che pone in merito al caso di Leda. Non posso esprimermi in merito ai colleghi Psichiatri e sulle loro formazioni, innanzitutto perché sono uno Psicologo, ma soprattutto perché questa diagnosi, sotto certi versi ed entro certi limiti, nasce in un contesto, il carcere, ed in una determinata situazione, la consulenza psichiatrica, ed ha quindi anche un fine “utilitaristico”.

Contesto inteso nel senso di una determinazione spaziale; situazione intesa in un’accezione che conserva in sé una determinante del tempo vissuto.

Un ex detenuto di circa sessanta anni, dopo aver trascorso più di venti anni nelle carceri di tutta la nostra penisola, quando fu “libero” mi ha raccontato parte della sua storia, sia criminale che quella da detenuto, tra i suoi racconti che conservo gelosamente, quando leggevo questo articolo, me ne è ritornato in mente uno: per poter ottenere un soggiorno fuori dal penitenziario, si mise d’accordo con un secondino, che doveva soccorrerlo non appena si fosse lanciato dalla sedia con il cappio al collo nella sua cella; la cosa non andò proprio come se l’erano preparata, perché il secondino, che nel frattempo era fuori dalla porta, dopo il salto non la riuscii ad aprire velocemente, e solo per il rotto della cuffia non ci rimase secco. Fu condotto in ospedale, ed in cartella clinica venne riportato “tentato suicidio in soggetto con sindrome depressiva maggiore”. Etichetta che gli è servita per ottenere innumerevoli vantaggi, ma vi posso assicurare che proprio un depresso non era.

Ovviamente il contesto fa la sua parte ed oggi, come ieri, non ci sono strumenti “oggettivi” che ci permettono di fare una buona distinzione, ma un altro ruolo lo ha anche la situazione.

Quando ero solo un tirocinante presso il Servizio di Salute Mentale, mi ritrovai a dover somministrare ed elaborare i test MMPI-2; erano due le tipologie di persone a cui somministrarlo, quelli che ho intenzionalmente voluto definire come coloro che dovevano dare una buona impressione di sé e quelli che dovevano dare una cattiva impressione di sé. Ai primi appartenevano soprattutto giovani uomini che erano stati fermati in auto in stato di ebbrezza, alcuni che dovevano fare ricorso perché “scartati” nelle selezioni per le forze armate e certi che dovevano ottenere il porto d’armi. Ai secondi appartenevano solo quelli che dovevano allegare documenti sanitari per conseguire prestazioni pensionistiche. In sei mesi mi ritrovai con più di 50 casi da esaminare, mi dissero che questo test era capace di evidenziare se qualcuno simulava, ma sin da subito mi accorsi che, in fondo, non era così difficile “fregarlo”, anche con una licenza media. Allora avvalendomi della mia formazione statistica, costruita più dai miei trascorsi informatici che da quelli universitari, elaborai una ricerca, nata proprio dall’evidenza che al primo gruppo, nel test, non si evidenziavano aree problematiche degne di nota, mentre nel secondo sì. Fu pubblicato sul giornale dell’Ordine degli Psicologi Campani del 2006, con le seguenti conclusioni: “Nel complesso, il test MMPI-2 è in grado di evidenziare una discriminazione tra i soggetti appartenenti al gruppo “Dare una buona impressione di sé” e quelli appartenenti al gruppo “Non dare buona impressione di sé”. Le dimensioni psicologiche possono essere influenzate dal fattore gruppo di appartenenza. Inoltre, vorremmo ricordare che i gruppi, così come sono stati realizzati, rispondono ad un atteggiamento teso al raggiungimento di un obiettivo. Il fine della ricerca vuole essere quello di sollecitare la comunità scientifica a realizzare una ricerca, su un campione più ampio, avvalendosi anche di una analisi fattoriale, per poter in qualche modo verificare se i due gruppi, così come da noi realizzati, siano distinti da uno o più fattori, e in qualche modo evidenziare se ci sia o meno un fattore atteggiamento.”

L’attenzione che ho posto sul contesto e sulla situazione vuole essere solo un contributo ulteriore alla riflessione, perché ritengo che siano sempre degli elementi che in qualche modo si insinuano nella valutazione diagnostica.

Certo riuscire a mettere tra parentesi contesti e situazioni è la prima operazione che un atteggiamento fenomenologicamente orientato ci permette di fare, e nel leggere l’articolo ed i commenti ho respirato quell’aria che con tanta difficoltà ho ritrovato nel contesto universitario, dove, almeno negli anni che ho frequentato (2000 – 2005), la dimensione comportamentale e psicoanalitica imperava, se non fosse stato per qualche breve accenno a Brentano durante il corso di Storia della Psicologia. Quando poi ho dovuto scegliere la Scuola di Psicoterapia, volevo trovare una di quelle che si discostasse abbastanza da quei modelli tanto di moda all’Università, che mi potesse dare le basi del “come porsi” con riguardo di fronte all’uomo, che in qualche modo si spostasse da un sapere da “dispense” e che permettesse di avvicinarsi agli autori, perché solo dai loro lavori si può cogliere il processo che conduce verso determinate conclusioni, senza trascurare l’attività clinica sul campo. Posso ritenermi fortunato, ne ho trovata una in cui si studiava Husserl, Heidegger, Tatossian, Jaspers, Binswanger, Freud, Lacan, Jung, Callieri ed altri, e dove si lavorava, ovviamente senza percepire compenso, nei servizi. Questa esperienza oltre ad avermi insegnato tanto mi ha aperto un mondo, dove quella fenomenologia di cui Husserl avrebbe voluto rivolgere al saper fare psicologico si concretizzava. Ed è stata anche quella che mi ha portato ancora oggi a ritenermi uno psicologo psicoterapeuta in formazione permanente. Questo processo formativo, che mi porta da anni a seguire i corsi residenziali della Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica, mi ha reso anche cosciente di quella necessaria conoscenza psicopatologica, intesa alla Minkowski sia come psicologia del patologico che patologia della psiche, che non può essere data una volta e per tutte ma che merita di essere sempre ripresa, rinnovata e messa in discussione.

Gilberto in questo articolo oltre che sedersi in cerchio con i lettori ed insegnare, come acutamente colto da Corrado Pontalti, riprende dagli scaffali le Sindromi di Münchhausen e di Ganser rivitalizzandole. Ricordiamo che: la prima fu descritta, per la prima volta, nel 1951 da un medico endocrinologo ed ematologo inglese, Richard Asher; la seconda fu invece descritta nel 1898, dallo psichiatra tedesco Siegbert Josef Maria Ganser. Questa operazione oltre che didattica è anche prassica, nel senso di far emergere la portata della dimensione descrittiva del fare psicopatologico, che serve, come appunto si nota nel resto dell’articolo, non solo a lasciare traccia di ciò che si è visto, ma a mostrare il come ci si avvicina al cuore del problema, lasciandolo emergere. Insomma, questo articolo mette al centro il fare Clinica, dove lo Psichiatra e lo Psicologo può attraverso quella radice comune, la Psicopatologia, che tiene insieme e non divide, poter operare non solo per definire diagnosticamente ma per gettare le fondamenta per un progetto di mondo. Forse l’auspicio di questo accorato appello di Gilberto su come operare la distinzione tra delirio e deliroide è proprio quello di restituire a chi si occupa di uomini (infermieri, assistenti sociali, medici, psicologi, ecc.) questa base su cui poggia inevitabilmente il mondo della Clinica, cioè, la Psicopatologia.

Caro Giuseppe ti ringrazio di

Caro Giuseppe ti ringrazio di aver coinvolto gli psicologi in questo discorso. Sono a volte gli unici, ultimi interlocutori di un discorso che per gli psichiatri ormai sembra consegnato all’ovvietà. Ti ringrazio ancora per aver sollevato il problema della diagnosi e della sua problematica convalidazione testitica. Infine mi pare che tu tracci un percorso personale che potrebbe essere paradigmatico: dal testo al paziente, dalle griglie e se stessi come strumento di validazione. Ma soprattutto di dubbio. La grandezza della fenomenologia è quella di aver posto il dubbio metodico al primo passo di ogni percorso possibile. Il dubbio, al primo passo, poi ancora il dubbio. Ed infine il dubbio. Formarsi fenomenologicamente vuol dire non acquisire mai certezze definitive. Ogni ceertezza non è che una cristallizzazione che si allontana dal movimento vissuto. La vita è slancio, come Bergson e Minkowski ci hanno insegnato, e lo slancio che si prosciuga è sinonimo di maalttia. Ma neanche la malattia è ferma. E’ terribile se la diagnosi si ferma presso di noi, mentre il paziente è altrove. Curiamo le diagnosi, non i pazienti. Come gli schiavi di Platone incatenati con le spalle alla luce, nella caverna, a contemplare le ombre. Sembra che la psicologia e la psichiatria attuali sottovalutino l’equazione personale, ovvero la soggettività del clinico, nell’operazionalizzazione della diagnosi. Sembra che tutto ciò che sia soggettivo sia diventato sinonimo di opinabile, e quindi non scientifico. Eppure uno scampolo di veriutà è contenuto in quell'”io sento che..:” a patto che si sia disponibili a rivederlo, dunque a risentirlo, continuamente. A questo dovrebbe servire la formazione personale, fatta di incontri, di libri, di maestri, am anche di analisi personale. Non possiamo pretendere di pulire da soli quella lente sporca che noi siamo, perchè è la stessa lente con cui ci guardiamo. Uno dei motivi per cui rifarei il mio lavoro, sono quelle giornate, quelle ore, quegli anni, che ho trascorso come paziente sui lettini di altri clinici, consentendomi il lusso di esprimermi liberamente su ciò che sentivo. Aspettando di incrociare ciò che sentivo io con ciò che sentiva l’altro, tornando, poi, a sentire in maniera diversa. Muller-Suur diceva . “Dobbiamo aiutare i nostri pazienti a poter essere folli”; io direi, anche, che per fare questo dobbiamo aiutare noi stessi, come terapeuti, a poter essere pazienti. Ti abbraccio con la stima di sempre.

Grazie a Gilberto per questa

Grazie a Gilberto per questa profonda riflessione e alle osservazioni offerta dal Prof. Pontalti

che mi permettono di guardare una volta ancora quel tempo di cui si parla, quel valore

Imprescindibile, quella sorta di numero fisso che ci obbliga ci spinge e allo stesso tempo ci libera dal necessario falso a cui ci si prova ad affidare nel rapporto col paziente e la patologia.

E quando sei lì come me dentro con loro, il tempo vissuto, diviene l ‘unico tempo, un tempo al quale non puoi sottrarti, tempo che necessariamente deve essere attraversato, un tempo che qualcuno a volte forzatamente offre loro, un tempo, al quale sfuggire si può solo attraverso una sorta di rappresentazione teatrale dove i personaggi spesso si scambiano i ruoli e riescono meravigliosamente ad entrare in contatto annullando la barriera e creando in quello spazio l’opportunità di una identificazione.

Questo tempo che in quell’istante diviene strumento e risorsa unica possibilità di guardare con chiarezza e di cominciare a lavorare dentro e non fuori, questo tempo che loro hanno già scelto come vivere e al quale sempre con grande fatica si riesce ad attraversare con loro se non si entra in diretto contatto, cosa che può accadere solo quando si viene fuori dalla necessità di avere un tempo

E.Volpe CPSI Counselor

Caro Egidio latua riflessione

Caro Egidio latua riflessione sul tempo mi induce a tornare sul tempo dell’acuzie, sul tempo dell’emergenza. L’emergenza sembra indicare un punto zero delle lancette, un’ora che non ha più tempo, perchè non c’è più tempo. I giochi sono fatti. sembra essere, quello, solo il tempo dell’azione. Allora, invece, il team dell’emergenza riesce ad riaprire il tempo, a ridare tempo, a far riprendere la scansione, il ritmo, il battito. Forse la capacità di uno specialista si misura nella sua capacità di riaprire il tempo quando gli eventi lo chiudono. Sia esso il tempo di uno sguardo, il tempo di un gesto, di una parola. Il tempo di un incontro. Tra crepuscoli ed albe, ci consumiamo in colloqui accennati sulla soglia, con persone che non avevamo mai visto prima e che forse non rivedremo più. E che tuttavia, dentro e fuori la soglia del pronto soccorso, dell’spdc, dell’ambulanza, svelano, opportunamente sollecitate, squarci di storie. Sono quelle dalle quali sono fuoriusciti questi esseri umani, e sono quelle nelle quali li aiutiamo a rientrare. Ma solo dopo aver riacceso dentro di loro, e dentro di noi, il ritmo del tempo.