I Peter Pan della globalizzazione

Dall'adolescenza all'età adulta oggi, nell'epoca del precariato e della globalizzazione

Gravità e gravosità: l’impegno con i pazienti gravi

21 giugno, 2018 - 12:37

Relazione tenuta nel 1995

all’interno di un percorso formativo

rivolto giovani volontari allora impegnati

nel Gruppo di Volontariato giovanile “Gancio Originale”.

L’incontro odierno è centrato sul tema del rapporto fra gravità e gravosità e sulle vicissitudini cui va incontro il volontario, ma anche ogni altro professionista sella salute e dell’assistenza allorché si appresta ad impegnarsi sui gravi e, ancor di più – come avremo modo di vedere fra un po’ – sui gravosi. Cominceremo col cercare di definire meglio cosa s’intende per ‘grave’ e per ‘gravoso’, ed in un secondo tempo vedremo cosa significa impegnarsi su di essi.

Gravità

Al fine di inquadrare il problema del rapporto fra gravità e gravosità cercheremo innanzitutto di vedere i vari modi con i quali è possibile definire la gravità, ognuno dei quali – come vedrete - ha un proprio fondamento, che però a mio avviso non basta ad inquadrare esaustivamente il problema, imponendo a noi tutti uno sguardo d’insieme che alla fine li comprende tutti e privilegia l’una o l’altra di queste letture della gravità a seconda della situazione in cui in concreto ci troviamo di volta in volta ad operare con i gravi.

Prima di entrare nel merito dei vari approcci al tema della gravità va detto però che, nella maggior parte dei casi, i gravi da noi seguiti hanno una caratteristica distintiva che rende particolarmente angosciante per le famiglie e per gli stessi operatori l’avvicinamento al grave: il fatto che il nostro grave quasi sempre non presente possibilità di guarigione e che tutti gli sforzi che è possibile fare con lui sul piano riabilitativo, educativo e assistenziale – per quanto intensi – possono migliorare (a volte di molto, spesso purtroppo no) la sua situazione di sofferenza e le sue prospettive di vita sociale ed affettiva, ma non sono in grado di guarirlo. Ciò determina nella famiglia, nel grave stesso allorché non sia presente in esso un ritardo mentale che ne impedisca l’autoconsapevolezza ed in tutti noi che ci avviciniamo ad esso una condizione di lutto di tipo melanconico, cioè mai del tutto riparabile col quale occorre abituarsi a convivere e sul quale spesso è opportuno un intervento di supporto alla famiglia del grave, e al grave stesso, allorché esso sia autoconsapevole, che come è possibile intuire sono le entità più esposte alle mille e mille delusioni presenti nella quotidianità del grave. Detto questo vediamo ora quali sono vari modi di definire la gravità.

Il primo modo di definire il grave è quello nosografico: vi è come una lista delle malattie, delle disabilità, al cui interno è possibile definire la gravità in base a vari parametri, che possono riguardare l’entità del ritardo mentale, dei problemi motori, delle prospettive di vita, eccetera. Per cui ad esempio è possibile misurare l’entità del ritardo mentale attraverso una serie di test, cioè di misurazioni, così come è possibile, attraverso un percorso diagnostico, valutare l’entità dei problemi motori, le prospettive di vita e così via.

Come vedete, allorché cerchiamo di valutare la gravità a partire dalla nosografia, cioè dalla ‘descrizione della malattia’, è molto importante definire un percorso diagnostico, cioè capace di capire ciò che il soggetto presenta sul piano medico, psicologico, psichiatrico, neurologico, di modo che, a partire dalla diagnosi, sia possibile definire un percorso di cura efficace e tempestivo.

In quali occasioni un approccio nosografico è importante? Ad esempio all’inizio di un percorso terapeutico, allorché entriamo per la prima volta in rapporto con il possibile paziente, di modo che sia possibile discriminare quali cure siano adatte a quel determinato paziente ragionando a partire da una impostazione professionale e scientifica della cura.

Ciò è ancora più importante da quando la diagnosi precoce di una serie di malattie e il conseguente approntamento di percorsi terapeutici, riabilitativi, assistenziali di cura ha permesso un aumento del livello di efficacia delle cure medesime[1].

Si determinano in questo modo cicli di cura che consistono in un insieme dinamico di setting che variano dalla presa in carico diretta del paziente (ma allora va detto quale tipo di presa in carico sia ritenuta in quel momento più efficace); ad interventi di consulenza e di sostegno ad una o più reti non sanitarie: in età evolutiva è il caso della consulenza alle istituzioni prescolari e scolastiche, agli istituti che perseguono fini sociali ed educativi sostitutivi i integrativi di quelli esercitati dalla famiglia; ad interventi infine sulla famiglia del grave soprattutto nel momento iniziale in cui il lutto per la mancata nascita di un figlio normale è particolarmente angosciante ed in tutti quei momenti di cambiamento (ad esempio arrivo a scuola, e ancora di più uscita dall’obbligo) che noi, come molti colleghi, siamo postati a vedere come una vera e propria rinascita per la famiglia di un figlio grave (Montobbio).

Un altro modo di avvicinarsi al problema della gravità e quello inerente la storia personale del soggetto e le possibilità che egli in concreto ha avuto lungo il proprio percorso di vita di fruire, o meno, delle cure utili alla risoluzione o all’attenuazione dei suoi problemi. Per farmi comprendere partirò con un esempio: ho avuto modo in passato di seguire contemporaneamente due bambini Down, coetanei, provenienti dallo stesso milieu sociale e geografico, che però differivano in un punto. Uno di questi due casi era stato segregato su consiglio dello specialista[2] al De Sanctis, cioè in una istituzione totale, in un ospedale psichiatrico per bambini prima che questi obbrobri fossero chiusi. L’altro, o meglio l’altra – poiché si trattava di una bambina - invece era rimasta in famiglia ed era stata inserita in scuola elementare grazie agli sforzi della madre. Io ho visto entrambi allorché stavano per finire la scuola elementare nella quale anche il primo alla fine era stato inserito dopo la chiusura del De Sanctis. Ebbene ho ancora il ricordo vivido delle profonda impressione che mi fece il constatare le profonde differenze presenti fra i due sia sul piano dell’apprendimento, sia sul piano psicologico e comportamentale. Il primo era molto più indietro della seconda negli apprendimenti, pur avendo frequentato la scuola speciale del De Sanctis (che era una specie di parodia di scuola). Ma soprattutto ciò che colpiva era l’assoluta assenza di problemi comportamentali nella seconda e la presenza nel primo stereotipi comportamentali, di angosce e di paure che non erano presenti allorché era entrato nel De Sanctis ma si erano come incrostate in lui in base alla sua lunga permanenza in quell’istituzione.

Penso che questo esempio possa illustrare, meglio di ogni altra spiegazione, ciò che voglio dire allorché affermo che le opportunità di cui il grave ha potuto fruire, o meno, lungo il suo percorso di crescita personale siano molto importanti nell’accentuare la pesantezza dei sintomi e a volte addirittura far diventare grave soggetti che in altre circostanze non sarebbero stati gravi, o avrebbero potuto fruire di aiuti e sostegni importanti.

Quando è importante considerare questo modo di vedere il grave? Quando ad esempio entriamo in contatto tardi con esso. O quando, ancora di più, l’arrivo presso di noi della famiglia del grave con grandi attese, il fatto che essa riempia il nostro lavoro, il nostro aiuto di troppi significati ci pone in una condizione imbarazzante. Il fatto che da noi arrivassero tanti pazienti da altre provincie – specie negli anni scorsi, allorché il fatto che in Italia eravamo stati i prima partire con i nuovi metodi riabilitativi territoriali ci poneva in una situazione di vantaggio e di notorietà rispetto ad altri contesti territoriali – alimentava in un primo tempo il nostro narcisismo, ma ci poneva nella scomoda posizione di chi poi deve spiegare a queste famiglie, che venivano a noi con tante attese, che non eravamo onnipotenti e che non si aspettassero miracoli. La stessa cosa, gli stessi sentimenti contrastanti penso possano capitare a voi allorché vi accingete a lavorare con i gravi.

Una terza componente che entra in gioco allorché si parla del grave è quella di come il contesto vede il grave, degli atteggiamenti concreti del contesto nei suoi confronti. Anche qui partirei con degli esempi: - innanzitutto la prescuola, la scuola o i CFP sono luoghi in cui altri operatori guardano al grave, lavorano con esso, lo valutano, intraprendono con lui un rapporto operativo ed affettivo. Ebbene se in un determinato momento un operatore che ha a che fare con un soggetto nosograficamente non grave si accanisce contro di esso, non lo valuta, non lo sopporta, l’esito che questa pratica continua avrà sul soggetto è senz’altro un aumento dei suoi problemi, non solo sul piano degli apprendimenti, ma anche sul piano comportamentale; - la stessa identica cosa avviene se questo comportamento viene messo in atto dal contesto riabilitativo o assistenziale; - con l’aggravante, in età evolutiva che la perdita di un’opportunità al momento debito può di per sé (come abbiamo visto prima a proposito dei due Down) comportare l’accumularsi di un ritardo a volte incolmabile, ed in questo modo è possibile creare un grave, cioè innescare un processo in base al quale una situazione che originariamente non era grave poi lo diventa (ciò a volte appare chiaro nei casi di bambini o ragazzi a rischio trattati male ed intempestivamente).

Che ci dice questo modo di vedere la gravità: che il problema della gravità non va individualizzato, che insieme all’albero va vista la foresta; che nel valutare in un momento ‘x’ un bambino o un ragazzo occorre sempre vedere, da un punto di vista anamnestico (cioè nella sua storia personale), in quali contesti egli sia stato (a partire dalla famiglia) e cosa è stato fatto in questi luoghi per lui. Cosa è stato fatto effettivamente, e non quel che stava scritto nei programmi di quella scuola, di quella istituzione (perché a mettere per iscritto buoni programmi sono capaci tutti).

Gravosità

La gravosità è un concetto diverso dalla gravità, ed è stata oggetto finora di minori attenzioni, anche se – come vedrette fra un po’ - è qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti, al di là del rapporto col grave.

Il merito di aver sollevato questo problema e di aver distinto la gravosità dalla gravità va ai colleghi psichiatri e psicologi che operano nei servizi pubblici di Piacenza[3].

Si intende per ‘gravoso’ un caso che per i suoi comportamenti, e al di là dei suoi livelli di gravità intesa in termini nosografici, comporta un impegno che all’operatore costa di più sul piano psicologico e, direi, anche fisico. Si tratta quindi di quelle situazioni usuranti per gli operatori, che ingenerano processi di irritazione, rifiuto, allontanamento, tendenze al disimpegno.

Non è un caso che la riflessione sulla gravosità sia nata a partire dall’esperienza concreta che in questi anni è avvenuta nelle cosiddette strutture intermedie, cioè in quelle strutture semiresidenziali e residenziali di tipo professionale per la cura dei disabili e dei casi psichiatrici che sono nate nel territorio dopo la chiusura dei manicomi. In questi luoghi, infatti, l’impegno concreto e il rapporto ravvicinato e fortemente coinvolgente degli operatori con i casi - all’opposto di ciò che avveniva nei manicomi in cui tutto avveniva sulla base di una sorta di distanziazione dai casi e sulla loro oggettivazione (Goffman) - ha messo in evidenza le difficoltà concrete che l’operatore deve affrontare allorché entra in rapporto con i casi.

E’ stato notato, fra l’altro, che spesso le difficoltà non nascono con quei casi che nosograficamente sono ritenuti gravi, ma partire da quei casi che – indipendentemente dalla gravità - implicano, una serie di difficoltà sul piano identificatorio per l’operatore: casi che rendono pesante il lavoro psicologicamente o fisicamente, casi che rappresentano parti del mondo interno dell’operatore ritenute sporche, impresentabili, parti dalla cura delle quali non è possibile avere alcuna gratificazione narcisistica, etc. -

Come vedete nel caso della gravosità è l’operatore che quotidianamente è in un rapporto di cura con il paziente che è messo in discussione, è la cura stessa che può risultare inficiata qualora i livelli di gravosità risultino non affrontati o, peggio, non discussi.

Per quanto riguarda il rapporto fra gravità e gravosità si potrebbe molto schematicamente dire che vi sono quattro alternative, che ho cercato di riassumere nella tabella seguente:

Gravità

Al fine di inquadrare il problema del rapporto fra gravità e gravosità cercheremo innanzitutto di vedere i vari modi con i quali è possibile definire la gravità, ognuno dei quali – come vedrete - ha un proprio fondamento, che però a mio avviso non basta ad inquadrare esaustivamente il problema, imponendo a noi tutti uno sguardo d’insieme che alla fine li comprende tutti e privilegia l’una o l’altra di queste letture della gravità a seconda della situazione in cui in concreto ci troviamo di volta in volta ad operare con i gravi.

Prima di entrare nel merito dei vari approcci al tema della gravità va detto però che, nella maggior parte dei casi, i gravi da noi seguiti hanno una caratteristica distintiva che rende particolarmente angosciante per le famiglie e per gli stessi operatori l’avvicinamento al grave: il fatto che il nostro grave quasi sempre non presente possibilità di guarigione e che tutti gli sforzi che è possibile fare con lui sul piano riabilitativo, educativo e assistenziale – per quanto intensi – possono migliorare (a volte di molto, spesso purtroppo no) la sua situazione di sofferenza e le sue prospettive di vita sociale ed affettiva, ma non sono in grado di guarirlo. Ciò determina nella famiglia, nel grave stesso allorché non sia presente in esso un ritardo mentale che ne impedisca l’autoconsapevolezza ed in tutti noi che ci avviciniamo ad esso una condizione di lutto di tipo melanconico, cioè mai del tutto riparabile col quale occorre abituarsi a convivere e sul quale spesso è opportuno un intervento di supporto alla famiglia del grave, e al grave stesso, allorché esso sia autoconsapevole, che come è possibile intuire sono le entità più esposte alle mille e mille delusioni presenti nella quotidianità del grave. Detto questo vediamo ora quali sono vari modi di definire la gravità.

Il primo modo di definire il grave è quello nosografico: vi è come una lista delle malattie, delle disabilità, al cui interno è possibile definire la gravità in base a vari parametri, che possono riguardare l’entità del ritardo mentale, dei problemi motori, delle prospettive di vita, eccetera. Per cui ad esempio è possibile misurare l’entità del ritardo mentale attraverso una serie di test, cioè di misurazioni, così come è possibile, attraverso un percorso diagnostico, valutare l’entità dei problemi motori, le prospettive di vita e così via.

Come vedete, allorché cerchiamo di valutare la gravità a partire dalla nosografia, cioè dalla ‘descrizione della malattia’, è molto importante definire un percorso diagnostico, cioè capace di capire ciò che il soggetto presenta sul piano medico, psicologico, psichiatrico, neurologico, di modo che, a partire dalla diagnosi, sia possibile definire un percorso di cura efficace e tempestivo.

In quali occasioni un approccio nosografico è importante? Ad esempio all’inizio di un percorso terapeutico, allorché entriamo per la prima volta in rapporto con il possibile paziente, di modo che sia possibile discriminare quali cure siano adatte a quel determinato paziente ragionando a partire da una impostazione professionale e scientifica della cura.

Ciò è ancora più importante da quando la diagnosi precoce di una serie di malattie e il conseguente approntamento di percorsi terapeutici, riabilitativi, assistenziali di cura ha permesso un aumento del livello di efficacia delle cure medesime[1].

Si determinano in questo modo cicli di cura che consistono in un insieme dinamico di setting che variano dalla presa in carico diretta del paziente (ma allora va detto quale tipo di presa in carico sia ritenuta in quel momento più efficace); ad interventi di consulenza e di sostegno ad una o più reti non sanitarie: in età evolutiva è il caso della consulenza alle istituzioni prescolari e scolastiche, agli istituti che perseguono fini sociali ed educativi sostitutivi i integrativi di quelli esercitati dalla famiglia; ad interventi infine sulla famiglia del grave soprattutto nel momento iniziale in cui il lutto per la mancata nascita di un figlio normale è particolarmente angosciante ed in tutti quei momenti di cambiamento (ad esempio arrivo a scuola, e ancora di più uscita dall’obbligo) che noi, come molti colleghi, siamo postati a vedere come una vera e propria rinascita per la famiglia di un figlio grave (Montobbio).

Un altro modo di avvicinarsi al problema della gravità e quello inerente la storia personale del soggetto e le possibilità che egli in concreto ha avuto lungo il proprio percorso di vita di fruire, o meno, delle cure utili alla risoluzione o all’attenuazione dei suoi problemi. Per farmi comprendere partirò con un esempio: ho avuto modo in passato di seguire contemporaneamente due bambini Down, coetanei, provenienti dallo stesso milieu sociale e geografico, che però differivano in un punto. Uno di questi due casi era stato segregato su consiglio dello specialista[2] al De Sanctis, cioè in una istituzione totale, in un ospedale psichiatrico per bambini prima che questi obbrobri fossero chiusi. L’altro, o meglio l’altra – poiché si trattava di una bambina - invece era rimasta in famiglia ed era stata inserita in scuola elementare grazie agli sforzi della madre. Io ho visto entrambi allorché stavano per finire la scuola elementare nella quale anche il primo alla fine era stato inserito dopo la chiusura del De Sanctis. Ebbene ho ancora il ricordo vivido delle profonda impressione che mi fece il constatare le profonde differenze presenti fra i due sia sul piano dell’apprendimento, sia sul piano psicologico e comportamentale. Il primo era molto più indietro della seconda negli apprendimenti, pur avendo frequentato la scuola speciale del De Sanctis (che era una specie di parodia di scuola). Ma soprattutto ciò che colpiva era l’assoluta assenza di problemi comportamentali nella seconda e la presenza nel primo stereotipi comportamentali, di angosce e di paure che non erano presenti allorché era entrato nel De Sanctis ma si erano come incrostate in lui in base alla sua lunga permanenza in quell’istituzione.

Penso che questo esempio possa illustrare, meglio di ogni altra spiegazione, ciò che voglio dire allorché affermo che le opportunità di cui il grave ha potuto fruire, o meno, lungo il suo percorso di crescita personale siano molto importanti nell’accentuare la pesantezza dei sintomi e a volte addirittura far diventare grave soggetti che in altre circostanze non sarebbero stati gravi, o avrebbero potuto fruire di aiuti e sostegni importanti.

Quando è importante considerare questo modo di vedere il grave? Quando ad esempio entriamo in contatto tardi con esso. O quando, ancora di più, l’arrivo presso di noi della famiglia del grave con grandi attese, il fatto che essa riempia il nostro lavoro, il nostro aiuto di troppi significati ci pone in una condizione imbarazzante. Il fatto che da noi arrivassero tanti pazienti da altre provincie – specie negli anni scorsi, allorché il fatto che in Italia eravamo stati i prima partire con i nuovi metodi riabilitativi territoriali ci poneva in una situazione di vantaggio e di notorietà rispetto ad altri contesti territoriali – alimentava in un primo tempo il nostro narcisismo, ma ci poneva nella scomoda posizione di chi poi deve spiegare a queste famiglie, che venivano a noi con tante attese, che non eravamo onnipotenti e che non si aspettassero miracoli. La stessa cosa, gli stessi sentimenti contrastanti penso possano capitare a voi allorché vi accingete a lavorare con i gravi.

Una terza componente che entra in gioco allorché si parla del grave è quella di come il contesto vede il grave, degli atteggiamenti concreti del contesto nei suoi confronti. Anche qui partirei con degli esempi: - innanzitutto la prescuola, la scuola o i CFP sono luoghi in cui altri operatori guardano al grave, lavorano con esso, lo valutano, intraprendono con lui un rapporto operativo ed affettivo. Ebbene se in un determinato momento un operatore che ha a che fare con un soggetto nosograficamente non grave si accanisce contro di esso, non lo valuta, non lo sopporta, l’esito che questa pratica continua avrà sul soggetto è senz’altro un aumento dei suoi problemi, non solo sul piano degli apprendimenti, ma anche sul piano comportamentale; - la stessa identica cosa avviene se questo comportamento viene messo in atto dal contesto riabilitativo o assistenziale; - con l’aggravante, in età evolutiva che la perdita di un’opportunità al momento debito può di per sé (come abbiamo visto prima a proposito dei due Down) comportare l’accumularsi di un ritardo a volte incolmabile, ed in questo modo è possibile creare un grave, cioè innescare un processo in base al quale una situazione che originariamente non era grave poi lo diventa (ciò a volte appare chiaro nei casi di bambini o ragazzi a rischio trattati male ed intempestivamente).

Che ci dice questo modo di vedere la gravità: che il problema della gravità non va individualizzato, che insieme all’albero va vista la foresta; che nel valutare in un momento ‘x’ un bambino o un ragazzo occorre sempre vedere, da un punto di vista anamnestico (cioè nella sua storia personale), in quali contesti egli sia stato (a partire dalla famiglia) e cosa è stato fatto in questi luoghi per lui. Cosa è stato fatto effettivamente, e non quel che stava scritto nei programmi di quella scuola, di quella istituzione (perché a mettere per iscritto buoni programmi sono capaci tutti).

Gravosità

La gravosità è un concetto diverso dalla gravità, ed è stata oggetto finora di minori attenzioni, anche se – come vedrette fra un po’ - è qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti, al di là del rapporto col grave.

Il merito di aver sollevato questo problema e di aver distinto la gravosità dalla gravità va ai colleghi psichiatri e psicologi che operano nei servizi pubblici di Piacenza[3].

Si intende per ‘gravoso’ un caso che per i suoi comportamenti, e al di là dei suoi livelli di gravità intesa in termini nosografici, comporta un impegno che all’operatore costa di più sul piano psicologico e, direi, anche fisico. Si tratta quindi di quelle situazioni usuranti per gli operatori, che ingenerano processi di irritazione, rifiuto, allontanamento, tendenze al disimpegno.

Non è un caso che la riflessione sulla gravosità sia nata a partire dall’esperienza concreta che in questi anni è avvenuta nelle cosiddette strutture intermedie, cioè in quelle strutture semiresidenziali e residenziali di tipo professionale per la cura dei disabili e dei casi psichiatrici che sono nate nel territorio dopo la chiusura dei manicomi. In questi luoghi, infatti, l’impegno concreto e il rapporto ravvicinato e fortemente coinvolgente degli operatori con i casi - all’opposto di ciò che avveniva nei manicomi in cui tutto avveniva sulla base di una sorta di distanziazione dai casi e sulla loro oggettivazione (Goffman) - ha messo in evidenza le difficoltà concrete che l’operatore deve affrontare allorché entra in rapporto con i casi.

E’ stato notato, fra l’altro, che spesso le difficoltà non nascono con quei casi che nosograficamente sono ritenuti gravi, ma partire da quei casi che – indipendentemente dalla gravità - implicano, una serie di difficoltà sul piano identificatorio per l’operatore: casi che rendono pesante il lavoro psicologicamente o fisicamente, casi che rappresentano parti del mondo interno dell’operatore ritenute sporche, impresentabili, parti dalla cura delle quali non è possibile avere alcuna gratificazione narcisistica, etc. -

Come vedete nel caso della gravosità è l’operatore che quotidianamente è in un rapporto di cura con il paziente che è messo in discussione, è la cura stessa che può risultare inficiata qualora i livelli di gravosità risultino non affrontati o, peggio, non discussi.

Per quanto riguarda il rapporto fra gravità e gravosità si potrebbe molto schematicamente dire che vi sono quattro alternative, che ho cercato di riassumere nella tabella seguente:

|

Lieve non gravoso |

Grave non gravoso |

|

Lieve gravoso |

Grave gravoso |

Spero sia chiaro, al di là della schematicità estrema di questo quadro, ciò che può accadere:

- il lieve non gravoso è il paziente che tutti vorrebbero avere, che non dà problemi, con il quale è facile identificarsi;

- il grave non gravoso comporta uno sforzo maggiore sul piano riabilitativo, o assistenziale rispetto al primo, ma non crea problemi di identificazione pesanti;

- il lieve gravoso crea dei problemi che non sono legati al quadro nosografico ma che comportano grossi problemi sul piano identificatorio, a partire dai quali nel lungo percorso di cura possono innescarsi situazioni di progressivo rischio di negazione delle esigenze riabilitative e affettive cui il paziente ha diritto:

- il grave gravoso infine, poiché si presenta problematico e dal punto di vista clinico e da quello affettivo relazionale, è quel tipo di soggetto sul quale l’impegno diventa più difficile e ‘gravoso’, per l’appunto.

- I rischi della gravosità sono per il paziente quelli di non ricevere le cure di cui ha bisogno in maniera adeguata, per l’operatore il disimpegno, il burn out cioè una situazione in cui progressivamente l’operatore perde le sue capacità lavorative, la disposizione all’impegno, alla cura.

Come è possibile difendere il paziente e se stessi come operatori, come volontari, dai rischi della gravosità?

- Attraverso la supervisione, cioè la riflessione con un esperto sui vissuti e sui problemi che la cura del gravoso comporta, sui rischi cui si va incontro allorché si entra in rapporto con le nostre parti interne che non vogliamo o non possiamo vedere.

- Attraverso un turn over sui casi gravosi che salvaguardi il diritto di tutti (e in primo luogo dei pazienti) a vedere tutelate le proprie disposizioni alla cura.

- Attraverso la formazione e l’aggiornamento.

- E, allorché, nonostante queste pratiche, il burn out è alle porte un trattamento del burn out stesso considerando il gruppo degli operatori coinvolti come pazienti.

L’impegno, il grave ed il gravoso

La parola impegno viene dal latino in/pingere, cioè – letteralmente – ‘mi faccio un segno (per ricordare a me stesso che devo fare qualcosa)’. Vi è in questo ricordare a se stessi di qualcosa già il segnale di una difficoltà: la difficoltà derivante da un processo di decentramento da se stessi, dalle proprie tendenze più egoistiche e centripete, per andare verso gli altri, per impegnarsi in un lavoro di cura, nel nostro caso. La difficoltà è resa ancora più evidente se noi partiamo dall’assunto che normalmente ci si fa un segno, un nodo al fazzoletto allorché noi temiamo di non ricordare una cosa che pure desideriamo fare.

Al contrario il disimpegno appare etimologicamente come un processo di ritiro in se stessi, in una sorta di atarassia che nega ogni movimento vitale, operativo, ogni preoccupazione altruistica, almeno rispetto a ciò che è all’ordine del giorno.

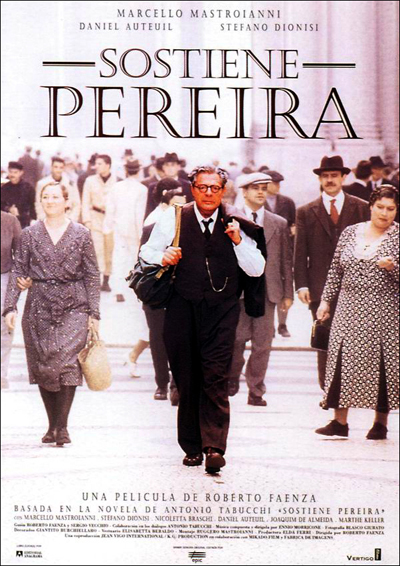

La sottile linea di confine che separa, ma in un certo senso congiunge anche l’impegno al disimpegno è dimostrata dal film (e ancor prima dal libro) Sostiene Pereira, che avete visto ieri[4]. All’inizio della storia Pereira ci appare come disimpegnato, preso com’è all’interno della sua situazione di lutto che gli impone un ripiegamento su se stesso. In questa fase l’unico essere con cui lui parla è la moglie morta, con la quale comunica attraverso la foto, mentre tutti gli altri impegni, tutti gli altri legami sono come attutiti dal lutto. Poi un evento esterno, l’arrivo dei ribelli che si oppongono al fascismo nascente, le prepotenze del potere nascente lo scuotono, lo segnano, prendono a coinvolgerlo in maniera viva via più forte, insomma lo sospingono verso l’impegno. Assistiamo così ad un crescendo in cui i vecchi amori di Pereira, la moglie morta, l’arte, si congiungono ai nuovi amori, ai nuovi legami la coppia dei rivoluzionari, il medico, il cameriere; e questo non può che condurlo alla fine alla forma più radicale e più diretta di impegno.

La sottile linea di confine che separa, ma in un certo senso congiunge anche l’impegno al disimpegno è dimostrata dal film (e ancor prima dal libro) Sostiene Pereira, che avete visto ieri[4]. All’inizio della storia Pereira ci appare come disimpegnato, preso com’è all’interno della sua situazione di lutto che gli impone un ripiegamento su se stesso. In questa fase l’unico essere con cui lui parla è la moglie morta, con la quale comunica attraverso la foto, mentre tutti gli altri impegni, tutti gli altri legami sono come attutiti dal lutto. Poi un evento esterno, l’arrivo dei ribelli che si oppongono al fascismo nascente, le prepotenze del potere nascente lo scuotono, lo segnano, prendono a coinvolgerlo in maniera viva via più forte, insomma lo sospingono verso l’impegno. Assistiamo così ad un crescendo in cui i vecchi amori di Pereira, la moglie morta, l’arte, si congiungono ai nuovi amori, ai nuovi legami la coppia dei rivoluzionari, il medico, il cameriere; e questo non può che condurlo alla fine alla forma più radicale e più diretta di impegno.Venendo a noi accade spesso alla fine di un anno scolastico passato con voi di ascoltare le vostre mamme, i vostri familiari che riferiscono di non avere mai pensato che il loro figlio, la loro figlia sarebbero stati capaci di ciò che invece fate, spesso egregiamente. La stessa cosa accadeva a noi allorché avevamo la vostra età e sembravamo inerti, finché qualcosa accadeva dentro di noi simile a ciò che accade ora in voi. Ciò vuol dire che fino ad un certo punto noi rispetto ad un certo problema è come se non sapessimo come spenderci e, fino ad a quel momento, a vederci da fuori, può sembrare che non ci sia spazio in noi per l'impegno. Ma poi, in base a movimenti interni che spesso è difficile identificare con precisione ecco che, come in Pereira, assistiamo ad un cambiamento, ad una spinta verso l‘impegno che perciò non va vista come un gesto eroico, ma semplicemente come una risoluzione di un problema interno che a me pare parente stretto di quel dibattersi nella bonaccia, di cui parla uno psicoanalista che io amo: Donald Winnicott (1976).

Venendo a noi e al problema della gravità e della gravosità accade, proprio perché la nostra spinta verso l’impegno sui gravi è profonda di instaurare con loro un legame profondo di carattere affettivo.

E allora, è questo il senso di questa relazione, occorre stare attenti perché la spinta verso il grave intanto può solleticare il nostro narcisismo e sollecitare in noi le nostre parti più onnipotenti, destinate ahimè a perire ben presto, allorché in un secondo tempo ci accorgiamo che la gran parte dei nostri sforzi sembra cadere nel vuoto.

Occorre stare attenti soprattutto con i gravosi, poiché di fronte ad essi forte è la spinta al disimpegno, alla fuga. Forte (e naturale) è l’emergere in noi di desideri e fantasie negative, aggressive nei loro confronti.

E’ su questi casi che spesso la sottile linea di frontiera che separa e unisce impegno e disimpegno mostra le sue crepe e minaccia le nostre propensioni alla cura.

Di fronte a questi rischi molto importante, così come per gli operatori, anche per i volontari è la supervisione, la formazione, il turn over sui gravi e sui gravosi che vanno assicurate dall’organizzazione di cui facciamo parte.

Se poi ogni tanto, come in Pereira, un qualche lutto dovesse affliggerci, una conseguente tendenza al disimpegno dovesse sopraffarci e dovesse tornare a prevalere in noi una propensione a ritornare a ‘dibatterci nella bonaccia’ non per questo dovremo sentirci in colpa, e meno che mai saremo tenuti a mostrarci sensibili a parole di colpa che dovessero pioverci addosso dall’esterno. Perché, una volta elaborato il lutto, sapremo sicuramente ritrovare la spinta verso l’impegno.

Bibliografia

- Angelini L., Egoismo - altruismo, in, Angelini, Bertani, Cantini (a cura di), Volontariato: Gancio Originale, Amm. Prov. di Reggio Emilia, 1995

- Solnit A., Stark M., "Mourning and the birth of a defective child" in "The Psychoanalityc study of the child" XVI, 1961, pp. 523-537 (trad. di Giovanni Polletta).

- Montobbio E., Handicap e lavoro, in: Handicappati e società. N. 1, Ed. del Cerro 1981

- Ferrari, Messina, et. al., Il giudizio di gravità e di gravosità in psichiatria, F. Angeli, Milano, 1995

- Goffman E., 1968. Asylums, Einaudi, Torino

- Winnicott D., il dibattersi nella bonaccia, in: La famiglia e lo sviluppo dell'individuo, Armando, Roma, 1968

[1] Mentre una diagnosi precoce cui non corrispondano cure altrettanto puntuali e precoci non fa altro che precipitare la famiglia nella disperazione (cfr.: Solnit e Stark).

[2] Si tenga presente che in quel periodo era normale che gli specialisti invitassero le famiglie ad inviare i bambini nelle istituzioni totali, per cui ciò spiega il perché dell’acconsentire della famiglia del primo a inviare il figlio al De Sanctis (reparto infantile del San Lazzaro, il manicomio di Reggio E.)

[3] Cfr.: Ferrari, Messina, et. al.

[4] Nel giorno precedente i volontari avevano visto il film “Sostiene Pereira”, ed avevano discusso con il Prof. Marco Zambelli del significato del film, in relazione soprattutto al tema dell’impegno.