IL SOGGETTO COLLETTIVO

Il collettivo non è altro che il soggetto dell’individuale

Sulla tragedia di vivere

ma come un unico vivente, fusi nel suo godimento procreante.

Cos’hanno a che fare con le odierne civiltà il sogno di Apollo e l’ebbrezza di Dioniso, il Traum dell’uno e il Rausch dell’altro?

Forse le due divinità greche hanno a che fare non solo con le civiltà odierne, ma con le civiltà di ogni tempo. Rappresentano due modi archetipici di trattare la menzogna culturale la Culturlüge (con la C, all’italiana, non con la K, alla tedesca, scrive Nietzsche). Il primo modo la razionalizza nel concetto, il secondo la supera nell’azione; uno la traduce in poesia, l’altro in musica, per opera del soggetto individuale il primo, del soggetto collettivo il secondo. La differenza è strutturale: la poesia, la si legge una volta che qualcuno l’ha scritta, nel passato; la musica, la si sente mentre la si fa nel presente; una è statica, l’altra dinamica; una ha un autore individuale; l’altra ha un collettivo di interpreti, che in un certo senso sono “meta-autori”, che rendono attualmente vera – “verificano” – la produzione dell’autore interpretandola.

Sto traducendo al mio modo poco accademico il messaggio cifrato lanciato da Nietzsche nella bottiglia della Nascita della tragedia dallo spirito della musica (1872). Prima di stappare la bottiglia devo, però, precisare che cavatappi uso. Ritengo questo testo un’espressione di vitalismo. Il vitalismo non rientra nel mio modo di pensare. Di ogni vitalismo, dalla bioetica alla biopolitica, mi infastidisce l’assetto mitologico. Definiscono la vita che è indefinibile; la vita rientra in quel reale che non cessa di non scriversi – l’impossibile, secondo Lacan. La vita è come pi greco o radice di 2; non si può scriverla con una sequenza finita di simboli, eventualmente ripetuta, a volte neppure con una sequenza finita di operazioni, seppure ripetute, come accade per l’espansione di pi greco in frazione continua; si può solo raccontarla ex post e parzialmente, la vita, entro una cornice ideologica qualsiasi, meglio se gradita ai legislatori vigenti.

La mia opzione teorica è diversa: anche in questioni di vita o di morte convoca la scientificità meccanicista (non meccanica). Parto da interazioni tra componenti elementari e cerco come gli atomisti simmetrie, locali se non globali, traducibili in equazioni, equivalenze e invarianti, che mostrano come la struttura si conserva trasformandola. Eadem mutata resurgo, secondo il motto che Jakob Bernoulli volle scolpito sulla sua tomba. A modo mio la mia analisi è sistemica. Il mio vangelo è il Programma di Erlangen di Felix Klein, contemporaneo della Nascita della tragedia; quel programma predica il valore dell’astrazione come Nietzsche predicava il valore della musica, un’arte astratta, che va al cuore del concreto senza passare per rappresentazioni o metafore, più vicina alla matematica che alla letteratura, più prossima al sapere che alla verità.

Sul modo di intendere la scienza sono però lontano da Nietzsche, che la concepiva alla vecchia maniera platonica – cognitivista – come conoscenza vera e razionale, quindi certa, che il soggetto individuale ha delle essenze ideali della natura e del mondo. Secondo Nietzsche, esponenti tipici della razionalità scientifica furono Socrate, in filosofia, ed Euripide, in letteratura; entrambi furono in modi diversi razionalistici, cioè inibirono la facoltà mitopoietica dello spirito della musica.

La mia epistemologia è molto diversa da quella di Nietzsche; considero la scienza una pratica congetturale del falso da trasformare in meno falso, priva di verità ultime e ultimamente incerta, essendo in continua elaborazione dentro un collettivo di pensiero. “Ché quanto alla scienza stessa, ella non può se non avanzarsi”, scriveva Galilei alla fine della prima giornata del Dialogo sui massimi sistemi. Essendo incompleta, la scienza progredisce in ogni istante del proprio avanzamento; il completo non può progredire perché è arrivato a fine corsa. Se Darwin o Schrödinger propongono una qualche forma di conoscenza scientifica, è perché i loro programmi di ricerca vanno sistematicamente oltre i limiti della comprensione del momento. Dietro di loro veglia Cartesio, che dubita di tutto il verosimile, ritenendolo falso. Dubitare è il principio etico della scientificità moderna. Significa non addormentarsi in verità date una volta per sempre. La scienza sveglia la ragione dal suo sonno. Per questa ragione alla scienza si resiste.

Esponenti tipici della scientificità moderna – più dionisiaci che apollinei – sono, secondo me, proprio il darwinismo in biologia e la meccanica quantistica in fisica; sono attività epistemiche rivolte più a circoscrivere la contingenza di eventi che possono avvenire e possono non avvenire piuttosto che a determinare la necessità o l’impossibilità di tutto. La contingenza caratterizza una modalità di pensiero scientifico inconcepibile prima che Galilei, Pascal e Fermat intavolassero il discorso della probabilità come logica (De Finetti) o come matematica dell’incerto (Licalzi). Nonostante il divario ideologico mi cimento nella lettura di Nietzsche che considero “prescientifico” (pregalileiano nel mio senso), benché non idealistico e non molto distante da Cartesio.

Preciso, allora, che il vitalismo nietzscheano – non diverso da quello freudiano – non è quello di Bergson; non è il vitalismo ottimista dell’élan vital. Nel testo in esame non ricorrono termini come Lebensschwung (slancio vitale) o Lebenskraft (energia vitale); ricorrono invece Lebensgrund (ragione di vita), Lebensquell (fonte di vita), Lebensrichtung (direzione di vita). Come preannuncia già il sottotitolo dell’opera: Grecità o pessimismo, quello di Nietzsche è un vitalismo pessimista non della ragione ma della volontà. Siamo lontani – come si vede – anche da Gramsci e dal suo ottimismo della volontà, ispirato alla ragione marxiana. Il vitalismo di Nietzsche vive di tragedia.

Due sono i poli del senso del tragico nietzscheano: la vita naturale come luogo dell’orrore e la vita sociale come luogo del disgusto per l’assurdo; il primo è da superare nella sublimità dell’arte, in primis l’arte tragica di Eschilo e Sofocle; il secondo da scaricare nella comicità di Aristofane, il terzo degli autori dionisiaci. Lo dice il passo alla fine del § 7 della Nascita della tragedia, che traduco così:

Qui, nell’estremo pericolo della volontà, si avvicina l’arte come maga che salva e sana; solo lei riesce a piegare i pensieri di disgusto per l’orrore o l’assurdità di esistere in rappresentazioni vivibili: sono il sublime che addomestica artisticamente l’orrore e il comico che dà sfogo artistico al disgusto per l’insensatezza. Il coro ditirambico dei Satiri è l’azione salvifica dell’arte greca; nel mondo di mezzo di questi compagni di Dioniso si esaurirono gli slanci sopra descritti.

Siamo nel 1872. Dovranno passare altri 10 anni prima che Nietzsche individui il vero nucleo tragico del vivere nell’eterno ritorno dell’identico. “L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello di polvere!” (La gaia scienza, aforisma 341). L’aforisma successivo, alla fine del IV libro, si intitola proprio: Incipit tragoedia. Così esordisce il discorso di Zarathustra.

Mi introduco ora alla “cosa nietzscheana”. I nostri algebristi rinascimentali chiamavano “cosa” l’incognita di un’equazione. Il discorso qui abbozzato introduce nell’equazione una seconda incognita, la “cosa freudiana”; così battezzò Lacan “l’incognita freudiana”, cioè l’inconscio, alla radice della modernità. Convocando Edipo, Freud fu dionisiaco; rievocò la tragicità dell’esistenza, chiamandola pulsione di morte. Che a tanti freudiani risulti indigesta è l’effetto della “normale” cecità edipica alla tragicità del vivere.

* * *

Si sa che Nietzsche fu profondamente influenzato da Schopenhauer. Senza Il mondo come volontà e rappresentazione non avremmo né l’oltreuomo né la volontà di potenza. Forse non avremmo neppure la Nascita della tragedia. Non entro in questioni di storia della filosofia, che non sono di mia competenza, ma sviluppo alcuni spunti suggeriti dalla mia pratica psicanalitica, in singolare consonanza con il pensiero di Nietzsche.

Comincio dall’attualità. Nella psicanalisi contemporanea, soprattutto sul versante lacaniano che conosco meglio, si registra una spinta individualistica sempre più forte. Domina il riferimento all’individuo nella sua singolarità più spiccata. Parigi mi annuncia una filosofia della psicanalisi come “scienza dell’unico”, come unico è il sogno, unico il lapsus e uniche sono tutte le formazioni dell’inconscio. L’unico è il fondamento dell’individuale. Sembra che in psicanalisi si sia imposto un principium individuationis. Quando la biografia diventa mitografia individuale, edipica o archetipica che sia, il risultato è scontato: a furia di individuarsi il soggetto diventa uguale a qualche prototipo, il vero unico trascendentale.

Detto alla Nietzsche, in psicanalisi va predominando l’apollineo, cioè l’individuale. Il logocentrismo – la parola – sopravanza e sopraffà la musica; la psicanalisi sta scadendo a opera lirica, dove il recitativo psicoterapeutico, spesso convenzionale e scolastico, sempre conforme al discorso dominante – soggetto alla Kulturlüge – scaccia la musica, direbbe ancora Nietzsche, cioè il collettivo. I lacaniani dimenticano volentieri che una volta Lacan enunciò come motto e senza dare molte spiegazioni (o con spiegazioni a modo suo) che “l’essenza della teoria psicanalitica è un discorso senza parole” (Seminario XVI del 13 novembre 1968); è cioè azione collettiva in senso dionisiaco. Invece tutto va configurandosi in controtendenza come se la teoria della psicanalisi, e quindi la psicanalisi pratica, fosse un libro da leggere da soli, non una musica da fare insieme. La psicanalisi decade a recita di fine anno scolastico, per dimostrare che si è imparato a memoria il catechismo del maestro.

Il discorso non finisce qui. A sua volta il fare insieme musica si scinde in fare individuale, apollineo, e in azione collettiva, dionisiaca. Nietzsche riconosce il modo individuale nella melodia e lo distingue dal modo collettivo dell’armonia. Tra i due non c’è una semplice giustapposizione ma un legame strutturale dato dal ritmo. Nietzsche riconosce questo legame e lo sviluppa principalmente attraverso l’analisi della danza: i gesti successivi della danza dei Satiri del corteo di Dioniso, delle ipercinetiche Baccanti, del coro tragico, realizzano dei ritmi. Sulla nozione di ritmo la biologia darwiniana ha da dire la sua, molto nietzscheana.

Il ritmo è la prima forma di appello all’altro, dal battere le mani al vocalizio, entrambi originariamente segnali di pericolo, lanciati dalla vedetta al gruppo; il ritmo è rumore che si distingue dal sottofondo dei rumori casuali. L’uomo è essenzialmente ritmico; è stato selezionato perché ritmico, quindi capace di “colloquiare” con i simili; non riesce, infatti, a produrre rumori non ritmici, totalmente casuali. Fateci caso: in ogni complesso jazz c’è o una batteria o un contrabbasso, che con il loro ritmo ripetitivo pilotano il fare insieme musica del complesso.

Secondo de Broglie l’“onda pilota” guida le particelle quantistiche nelle loro interazioni. L’onda è un fenomeno fisico materiale, talmente indipendente dal substrato fisico, da sembrare immateriale. Addirittura in meccanica quantistica l’onda è vibrazione probabilistica di un campo complesso, cioè non reale. L’onda è pura energia, ebbrezza, direbbe Nietzsche. In questo manifesta il suo carattere “musicale”: materia sine materia. Tiene insieme delle particelle pur non appartenendo loro. L’onda è un buon modello di mente collettiva; un’onda può attraversare un’ampia distesa d’acqua, trasferendo energia da una costa all’altra, mentre le singole particelle si spostano localmente poco, restando in media ferme.

Ma il ritmo, l’onda ritmica, è il costante ritorno dell’identico. Perciò, nell’ottica nietzscheana, il ritmo incarna il tragico in modo non diverso dalla pulsione di morte.

(Sulla pulsione di morte avrei da dire due parole, dissentendo da Freud. Non nego la ripetizione dell’identico; nego che abbia una causa pulsionale. Ogni sistema meccanico finito, che entri in qualche stato fisico precedente, da allora in poi si ripete. La tragedia della ripetizione, che caratterizza il vivere dell’uomo, è il destino della finitezza, meccanicamente predeterminato. Spiegazioni in termini di causa ed effetto sono narrazioni mitologiche di stampo consolatorio; anche quando pretendono essere psicanalitiche come l’edipo e la castrazione; i miti e i riti connessi sono esorcismi per scongiurare l’impatto del discorso scientifico con il suo meccanicismo.)

Fare insieme. È singolare il modo di teorizzare insieme individuato da Freud, uomo notoriamente duro d’orecchi e privo di senso musicale. Nel suo setting poltrona-divano, dove si è fisicamente in due non si è psichicamente solo due. Nell’intervallo tra i due attori del teatro psicanalitico, protagonista l’analizzante, deuteragonista l’analista, uno dedito a raccontare il transfert nella diacronia, l’altro a metaraccontarlo nella sincronia, si inserisce il terzo: il coro – direbbe Nietzsche –, l’altro generalizzato – direbbe Herbert Mead –, il collettivo di pensiero psicanalitico –, dico io. Il lavoro che si svolge nel setting divano-poltrona è un lavoro del pensiero collettivo; vi si fa pensiero come si fa musica, la cui eco supera il chiuso del setting, se le cose sono fatte bene, cioè se vi si fa psicanalisi, non solo psicoterapia. Fare pensiero non vuol dire fare un solo pensiero, unico per tutti i membri del collettivo, per esempio dispensato dall’alto da qualche maestro; non vuol dire omogeneizzare o standardizzare, ma vuol dire fare pensieri diversi, uno diverso per ogni individuo. Nell’insiemistica di Cantor tra gli elementi di un insieme non se ne trovano mai due uguali. Succede nell’insiemistica cantoriana come nella psicanalisi freudiana.

Nietzsche batte il suo ferro: si tratta di far (ri)nascere il pensiero tragico, magari grazie a qualche mito (da dimenticare, poi).

Freud con i miti era di casa. Per tutta la vita il suo pensiero pessimista andò rielaborando la tragedia di Edipo – secondo Nietzsche il sapiente sopraffatto dal proprio stesso sapere – nei termini individuali e collettivi della funzione paterna di castrazione: prima individuale nell’Interpretazione dei sogni, poi collettiva in Totem e tabù e in L’uomo Mosè e la religione monoteista. Nella sua mitologia Freud rappresentò la tragedia del maschio: del padre, ucciso dai figli, e dei figli, castrati dal padre; non vide o non volle vedere la tragedia della femmina; pensava che alla femmina bastasse la consolazione di fare figli… geniali come lui. A Freud mancò una teoria del femminicidio come pendant del parricidio.

Per mia formazione scientifica non amo i miti, neppure quelli freudiani, pur ritenendomi essenzialmente freudiano. Tuttavia, praticando la psicanalisi, non posso evitare di confrontarmi, addirittura nel setting individualistico, con i miti collettivi, che ieri erano le ideologie politiche di destra e di sinistra e oggi sono le paranoie xenofobe, omofobe, eurofobiche, sovraniste, populiste, antivax, tutte varianti della stessa volontà d’ignoranza. Allora mi armo di Nietzsche ma con giudizio.

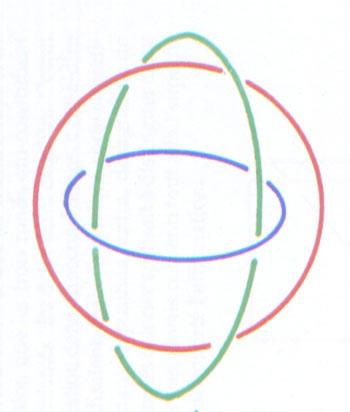

Non mi seduce Apollo con la sua serenità individualistica. Non sposo, però, neppure l’ebbrezza dionisiaca collettiva. Secondo la mia esperienza clinica va considerato un terzo polo che, emergendo tra le righe del testo di Nietzsche, mette in tensione dialettica e ricompone l’equilibrio tra l’apollineo e il dionisiaco: è la funzione del corpo, che è al tempo stesso sia individuale sia collettivo. Nel corpo individual-collettivo il dualismo nietzscheano di apollineo e dionisiaco si può riorganizzare, forse più all’insegna del falso e del provvisorio che del vero e del definitivo. Dove la sintesi fallisce emerge la follia, non del tutto estranea neppure al pensiero del Nostro. Il punto è saperci fare con la follia, un po’ meglio di come prescrive il DSM, che la riduce a fatto individuale. Quanto sto per dire è ancora nel solco nietzscheano, enigmaticamente intuito da Nietzsche nel pensiero riportato in esergo, spalancato sul panteismo del divino godimento.

Chi tradusse il delirio nietzscheano della tragedia di vivere in un “lungo ragionamento” scientifico – confutabile, perché no? – fu un contemporaneo di Nietzsche: Charles Darwin, appunto. Detto nell’ottica dell’interazione tra individuale e collettivo, ma trasferita dall’arte alla scienza, la tragedia darwiniana è di estrema evidenza: l’individuo biologico è legna da ardere per la sopravvivenza della specie; il corpo individuale, consumandosi nell’atto sessuale, che prefigura l’agonia del morire nello spasmo del godere, alimenta il corpo collettivo della specie. All’atto sessuale l’individuo arriva solo dopo aver superato un duro esercizio di selezione. Al corpo collettivo giungono solo i corpi individuali migliori, solo quelli, cioè, che hanno superato la competizione alimentare e sessuale con i propri simili, prima di diventare cibo per altre specie. La copula è la deadline della vita, River of no return: genera la vita anticipando la morte. In ultima analisi il corpo dell’individuo è il sostegno transitorio, ma sempre rigenerato, del corpo collettivo. Lo diceva già Spinoza: “Per mantenersi il corpo umano ha bisogno di moltissimi altri corpi da cui viene in continuazione come rigenerato” (Spinoza, Etica, II Parte, 4° Postulato). Poi i corpi collettivi competono tra loro sulla scena politica, dove dominano i due attori tragici empedoclei, amore e discordia, che pure Freud applaudiva.

Darwin, Nietzsche, Freud: furono geni imbevuti dello stesso pessimismo esistenziale, sia che parlassero di materia o di spirito, di Apollo o di Dioniso, di poesia o di musica, di individuale o di collettivo. Chissà che la segnalata deriva individualistica della psicanalisi attuale non sia altro che il patetico tentativo di recuperare l’ottimismo perduto dai tempi della “serenità greca”, che fu l’idolo polemico del Nostro.

* * *

Alla fine formulo una considerazione matematica, ben sapendo che a qualcuno può sembrare che “dia i numeri”. A chi lo pensa faccio notare che la matematica è pervasiva; che piaccia o no, che lo si riconosca o no, la matematica investe direttamente o indirettamente ogni attività umana sia pratica sia teorica. La ragione del fenomeno è semplice: la matematica, tanto più la matematica moderna che è più algebrica che geometrica rispetto all’antica, è astratta. L’astratto prevale necessariamente sul concreto; l’astratto permane come ciò che non varia, mentre l’empirico si dissolve nel divenire; l’astratto ha più forza ontologica del concreto; l’astratto ha la forza costante della pulsione, direbbe Freud; ha la forza della musica, direbbe Nietzsche.

In particolare ogni stato di sapere si può astrattamente rappresentare come insieme di elementi che sono stabilmente veri in quel sapere. Prescindendo dalla natura e dall’ordinamento degli elementi dell’insieme, l’insiemistica è, cioè, un modello universale del sapere. Quindi la fobia della matematica, proprio perché trova nell’insiemistica un modello privilegiato, si può ben considerare la fobia universale. Esprime genericamente la nostra generale volontà d’ignoranza. Menziono in proposito una verità psicanalitica minimale: là dove c’è volontà di ignoranza, prima che volontà di potenza, là c’è del soggetto. Nei termini qui in uso, l’ignoranza è la condizione collettiva – quindi generica – per l’esistenza del soggetto individuale. Come si vede non sto uscendo dal seminato.

Anzi, con il termine “generico” sono entrato in argomento. A “generico” fu data consistenza scientifica da Paul Cohen che nel 1963 dimostrò l’indipendenza dell’ipotesi di Cantor[1] dagli assiomi generalmente accettati della teoria degli insiemi, costruendo un modello infinito dove questi sono veri, cioè sono verificati, e quella è falsa, cioè si verifica la sua negazione. Sì, perché anche la matematica pratica un suo mito, il mito “dionisiaco” dell’infinito o degli infiniti al seguito dell’infinito dei numeri interi, come i Satiri che seguono Dioniso. Il capocordata si chiamava Georg Cantor. Nietzsche trattò l’infinito matematico come musicale, quasi fosse la musica l’essenza “tragica” e, direi modernamente, “non categorica” dell’infinito. Il lemma unendlich ricorre ben sedici volte in tutta l’opera che sto leggendo. Certamente Nietzsche sapeva che Pitagora scoprì i rapporti musicali: 2 a 1 (ottava), 3 a 2 (quinta), 4 a 3 (quarta) ecc. quasi che la musica avesse la funzione di far sentire il numero, cioè l’infinito.

La faccio breve; sfioro solo la questione, che affronto con voluta e calcolata imprecisione. Dato un insieme di insiemi M, da considerare modello della teoria degli insiemi, un elemento a è generico in un insieme A se appartiene ad A non perché soddisfa la specifica proprietà caratteristica di A, ma perché l’insieme A appartiene all’insieme degli insiemi, cioè al modello M (che nel caso trattato da Cohen è infinito numerabile). Ripeto, a è generico perché appartiene ad A non in quanto A è A, ma in quanto A è un insieme del sovrainsieme M. Si dice che l’insieme degli insiemi, il modello M, “forza” un elemento a ad appartenere a un certo insieme A del modello. In questo senso a è un elemento generico dell’insieme A. In questo contesto si parla di forcing, cioè delle condizioni generiche che forzano (in un certo senso dall’esterno) un elemento ad appartenere a un insieme insieme a tutti gli altri, cioè collettivamente, come il seguito dei Satiri di Dioniso o il coro della tragedia greca, isomorfi secondo Nietzsche. Ricordo solo che tramite il forcing si formalizza la semantica della logica intuizionista, di cui ho parlato nei post precedenti.

Finito il discorso matematico, ritorno al discorso “generico” di Nietzsche su individuale (apollineo, appartenente a un singolare insieme) e collettivo (dionisiaco, appartenente a un insieme di insiemi). Il punto da sviluppare, per esempio nell’analisi dei rapporti tra transfert e controtransfert è quello dei rapporti tra la diacronia della storia individuale e la sincronia del collettivo.

* * *

Dopo questo percorso rapsodico tra le pagine del capolavoro di Nietzsche, non propongo alcuna conclusione. La mia musica finisce qui; spero continui altrove. Nella seguente lista di contrapposizioni, intesa come lista di coordinate per localizzare nello spazio del tragico un testo tanto problematico, schematizzo e contestualizzo quanto ho tentato di dire, in assenza di una sintesi definitiva e categorica di un discorso destinato a mio parere a rimanere aperto. “Ché quanto alla tragedia, ella non può se non avanzarsi”. La dialettica tra Apollo e Dioniso, tra classico e romantico, individuale e collettivo è eterna.

Anima/Corpo

Apollo/Dioniso

Attore/Coro

Canto/Danza

Carattere/Volontà

Civile/Naturale

Completo/Incompleto

Concetto/Azione

Elemento/Insieme

Estetica/Etica

Euripide/Eschilo

Finito/Infinito

Illusione/Volontà

Individuale/Collettivo

Insieme/Insieme di insiemi

Lirica/Musica

Lirica/Tragedia

Melodia/Armonia

Omero/Archiloco

Ottimismo/Pessimismo

Parola/Musica

Particella/Onda

Psicoterapia/Psicanalisi

Razionalizzazione/Azione

Scienza come Conoscenza/Mito

Scienza/Sapienza

Sincronia/Diacronia

Socrate/Sofocle

Sogno/Ebbrezza

Specifico/Generico

Teoria/Pratica

(Trascrizione parziale dell’intervento al seminario “Psicanalisi e sistemica” del 25 maggio 2018 presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia).