CLINICO CONTEMPORANEO

Attualità clinico teoriche, tra psicoanalisi e psichiatria

Quando il posto dell'analista viene meno: 2 Gatti selvatici e disturbo post traumatico

‘ La depressione mi sta ammazzando, io posso contare su di lei, ora, vero?’

‘ Se parlo della mia omosessualità, lei non ha pregiudizi , vero?, Intendo dire, non è che mi molla?’

Parole di tanti analizzanti, pescate a caso da un fiume che scorre da diversi anni. Diverse nel tono , unite da una medesima richiesta: quella che io tenga il mio posto, qualunque cosa accada. Richieste che possono stupire solo chi non abbia conosciuto la caducità di un rapporto analitico, chi non abbia toccato con mano lo sgretolarsi del dispositivo freudiano incontrando dolore e sofferenza laddove avrebbe dovuto esserci sollievo. In questi anni di pratica hanno riecheggiato dentro di me facendo massa critica col mio passato di analizzante che questa violenta fragilità l’ha incontrata. Quando ho visto l'annuncio dell'uscita del libro ‘Un singolare gatto selvatico’, ho avvertito qualcosa che va ben oltre la curiosità. Dalle prime righe sentivo il rumore dei fendenti di ‘ quell’ascia per il mare gelato interiore’di cui parlava Kafka , colpire e frantumare la sottile barriera che in questi anni ho faticosamente messo tra le mie parti più’ vulnerabili ed una vicenda che mi ha segnato profondamente ed indelebilmente, ma che ha rinsaldato la mia posizione di analista. Sapevo che aprirlo, iniziare sfogliarne le pagine, lasciare fluire i ricordi e le connessioni, avrebbe significato un inarrestabile e doloroso vortice di ricordi che , a fatica, mi sono trovato costretto a sotterrare nella parte più’ nascosta del campo di carbone del mio animo. Mi sono sentito come Jessica Lange protagonista del film ‘Music Box’,quando si appresta ad aprire il carillon che cela le prove del passato omicida del padre appartenente ad una formazione di ispirazione nazista. Pur consapevole che togliere quel coperchio avrebbe per lei significato aprire le porte dell’inferno, lo fece. Con la stessa garanzia di entrare nell’Ade, ho iniziato a sfogliare questo libro, leggendolo sino in fondo. Ho pensato che, alla fine, in virtu’ della professione che ho scelto questo coraggio misto a desiderio non può mancare.

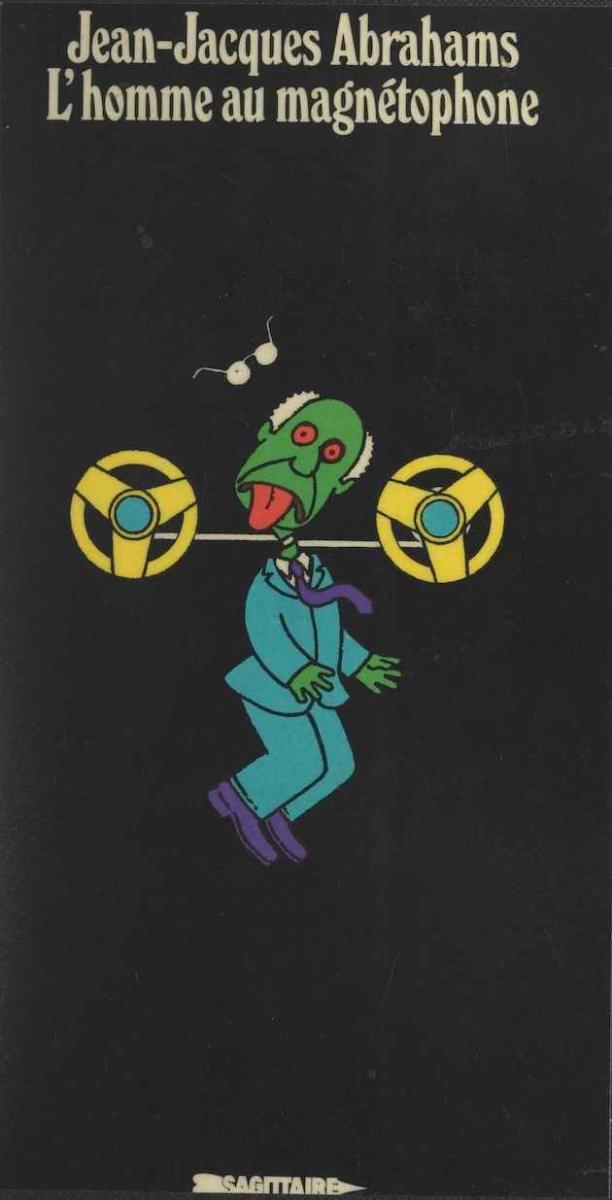

Cosa significa servire una causa analitica? Essenzialmente testimoniare una propria funzione traseunte. Obliterare e mostrare quel biglietto che attesta il passaggio attraverso le secche e le forche caudine che il proprio Altro ha predisposto alla nostra nascita, fotografare le ferite ed i marchi riportati, notabilizzare come si sia riusciti a mettere tutto ciò al servizio della pratica analitica. Non mi riferisco certo alle esposizioni congressuali, al caso clinco esposto in consessi scolastici davanti ai colleghi, o nella aule universitarie. Parlo della storia individuale ,del documentario della propria vita proiettato senza gli effetti di post produzione. Per questo si dice che molte analisi possono fine con un witz, una battuta, un secco aforisma. La psicoanalisi non può solo essere rappresentazione , ma anche testimonianza, e come tale deve incarnare una funzione dissonante, autocritica, dissacrante. Il testo di J.J. Abrahams fa parte di quel ristretto gruppo di opere in grado di risvegliare parti della propria personalità che erano scivolate in uno stato di silente torpore, senza mai cessare di essere una viva testimonianza di fatti accaduti, che riemergono prepotentemente quando li si legge nelle vite degli altri. Un racconto capace di dare una forma logica ad una sofferenza che mi accompagna da ormai tanti anni.

Cosa troviamo in questo libro? Psicoanalisi e deriva autoritaria. Fascismo come regola della conduzione, parole strozzate. Muri di gomma. Violenza, pressioni indebite. Questi gli assi centrali sui quali si sviluppa la trama. Cose che io ho conosciuto , e che ritrovo nella parole di tanti pazienti.

Quest'opera è scomoda , sgradita, e per questo preziosa. Un libro precursore dei tanti resoconti scritti di analisi deragliate ( ne parlavo qua http://www.psychiatryonline.it/node/4942). Non in tutte le scuole o associazioni analitiche la vedrete discussa. Anzi. Si rivolge e dà voce a tutti quelli che non sono riusciti a rischiarare fatti spiacevoli, violazioni etiche, capovolgimenti del setting reati commessi nel silenzio dello studio. Parla le parole dei tanti che in questi anni sono venuti a raccontarmi cose indicibili vissute nella loro stanza 101: pressioni , plagi, ricatti, intimidazioni. Si, perché sdraiarsi sul lettino , sfogliare le pagine più intime della propria vita , può esporre al letale incontro con chi può canagliescamante utilizzare queste informazioni in modo ricattatorio o incontrare soggetti mal lavorati che infliggono fendenti controtransferali al malcapitato. Ho parlato con uomini e donne che hanno incontrato la perversione manipolatoria in seduta, e ne hanno pagato un caro prezzo, fisico e mentale. Il più alto di tutti, il silenzio, la condanna a non essere creduti, al quale faceva immancabilmente seguito la diagnosi di ‘ follia’, proprio come racconta il protagonista del libro.

‘Lei scantona... Sono venuto da lei per molti anni due o tre volte alla settimana, e cosa ne ho ricavato? Se io sono pazzo e pericoloso come dice adesso, lei non sta che raccogliendo ciò che ha seminato, ciò che ha investito con la sua ingannevole teoria.’

"Una volta che sei dichiarato pazzo, tutto quello che fai è considerato parte di quella pazzia. Le ragionevoli proteste sono negazioni, le paure giustificate sono paranoie... e l'istinto di sopravvivenza, meccanismi di difesa...". Le parole di R. Pirsig confermano e spiegano come possano esser sigillate le porte dell’inferno di tanti che, dopo aver conosciuto le peggiori angherie, cozzano contro la diagnosi di ‘follia’. Vulgo: nulla era vero, tutto era inventato. Le critiche alla conduzione, le rimostranze dirette verso il clinico erano frutto di una psicosi che non li rendeva capaci di intendere e di volere. In tal modo molti sono stati liquidati dopo aver perso tempo, senno e denaro in terapie che si sono rivelati trappole mortali , senza che illoro vissuto potesse essere sottoposot al vaglio di un terzo. L’asimmetria di potere insita in un rapporto analitico, laddove gestito con malafede e malpratica, porta esattamente all’epilogo descritto nel libro. Alcuni non hanno mai superato qui momenti, altri ne sono usciti a brandelli, altri ancora ci hanno scritto libri, o hanno il desiderio di farlo. Ho praticamente ascoltato di tutto.

‘ Tutto ciò è frutto di un nucleo psicotico che sta emergendo. Lei è pazzo, le cose che dice sono inventate’

Per quanto mi riguarda, ho sofferto per anni ed anni di un invalidante disturbo post traumatico , che ha segnato non poco il mio corpo e la mia anima, a causa dell’incontro con la suddetta malapratica.

Siamo , come il protagonista del libro, condannati a restare in una zona d’ombra della clinica, un angolo non illuminato dalla luce dell’etica e della buona pratica. Scarti di lavorazione gettati ai lati di strade lastricate , esperimenti di laboratorio non classificati, ‘casualties of war’. Testimoni muti di fatti ufficialmente non accaduti. Solo alcuni, sotto pseudonimo, sono riusciti a dare forma scritta al loro travaglio. Io li ho conosciuti, uno per uno, e ne ho intuito la disperazione e l’isolamento, perché sono stati miei.

'La falsa psicoanalisi è quella che si mette nel solco della norma, quella che si dà come oggetto, come finalità, la riduzione della singolarità a beneficio di uno sviluppo che converge su una maturità che costituisce l’ideale della specie. La falsa psicoanalisi è la psicoanalisi che si pensa come terapeutica.' Leggevo queste frasi di J, A Miller, ma non riuscivo a dare loro il giusto peso. Ho pagato a caro prezzo, tra i diversi sui quali sono sdraiato, un lettino che anziché giovarmi, mi danneggiava. Un percorso irto non già dei fisiologici sterpi , intoppi e rimodulazioni propri di un analisi. Ma foriero di malessere, costrizione, incupimento, depressione e, infine, male fisico. Non me accorsi sino a quando tutto non mi crollò addosso.

Scriverò a piccoli passi, in questa rubrica, l’osso della mia testimonianza, cercando di mostrare non già la mia storia personale, che poco interessa, ma come gli strumenti dell’analisi possano essere salvifici o nocivi, a seconda di come vegano usati. IN omaggio al titolo delal rubrica, e ad un testo che sto ultimando.

Ven Der Kolk riporta.[1]'il trauma produce cambiamenti psicologici reali, come, per esempio una ritaratura del sistema di allarme del cervello, un incremento dell'attività degli ormoni dello stress e alterazioni nel sistema deputato a discriminare le informazioni rilevanti e quelle irrilevanti. Sappiamo che il trauma compromette l'area del cervello che trasmette la percezione fisica, corporea, dell'essere vivi. Questi cambiamenti rendono ragione del motivo per cui gli individui traumatizzati sono ipervigili rispetto alla minaccia, a scapito della possibilità di essere spontaneamente coinvolti nella loro vita quotidiana. Ci aiutano anche a capire perché le persone traumatizzate tendono così spesso a rimettere in atto le stesse situazioni problematiche e ad avere così tante difficoltà ad apprendere dall'esperienza. Ora sappiamo che il loro comportamento non è il risultato di debolezze morali o il segno di una mancanza di volontà o di un brutto carattere, ma è causato da modificazioni celebrali reali’.

L’ho sperimentato sulla mie pelle. Tutto ciò ha anche un altro nome, ‘riesperienza’, che rende meglio l'idea. Le scene che hanno determinato il crollo tornano, notte e giorno, per anni ed anni.

Quando il film si ripeteva, prendevo in braccio mia figlia, e assieme andavamo in giardino, ad osservare l'orsa minore. Quello che so è che il suo sorriso ha interrotto il meccanismo, proprio come nel film ‘ Il giorno della marmotta’, quando il bacio della donna pone fine all’infernale day after di Bill Murray. Quello che so, è che la sola testimonianza che ho potuto mettere in atto, è una sorta di resistenza umana, e clinica a ciò che ho patito, mutando l'indicibiile e l'insopportabile nel plinto della mia professione.

Lei troppo piccola perché possa solo immaginare l’inferno che ogni mattina, e ogni sera, ha accompagnato sua padre quando, spente le luci, i fantasmi di quell’esperienza tornavano. Non sospetta che ho voluto uscire dall’ade poter giocare con lei alla Nintendo.

Ogni tanto le leggo cose a me familiari.

Ebbene, Winston, quante sono le dita che tengo alzate ora?»

«Quattro.» rispose Winston.

«E se il Partito dice che le dita non sono quattro ma cinque, quante sono?»

«Quattro.»

La parola terminò in un rantolo di dolore. L’ago del quadrante era balzato a cinquantacinque. Il corpo di Winston grondava sudore, l’aria gli entrava a forza nei polmoni e ne fuoriusciva sottoforma di lunghi gemiti che non riusciva a trattenere neanche stringendo i denti. O’Brien lo guardava con le dita ancora tese.

«Quante dita sono?»

«Quattro.»

L’ago salì a sessanta.

«Quante dita sono Winston?»

«Quattro! Basta! Basta! Ma perchè non ti fermi? Sono quattro! Quattro!»

«Quante dita sono Winston?»

«Cinque! Cinque!»

«No, Winston, è inutile. Stai mentendo, tu credi ancora che siano quattro. Per piacere quante dita sono?»

«Quattro! Cinque! Tutto quello che vuoi! Ma basta con questa sofferenza!»

«Sei lento nell’apprendere, Winston» disse O’Brien con dolcezza. «Che cosa preferisci, persuadermi che ne vedi cinque o vederne veramente cinque?»

«Vederne veramente cinque.»

«A volte, Winston. A volte fa cinque, a volte fa tre. A volte fa cinque, quattro e tre contemporaneamente. Devi sforzarti di più. Non è facile diventare sani di mente.»

“Lo sai per quale motivo portiamo le persone in questo posto?” “Per farle confessare”. “No, non è questo il motivo. Riprova”. “Per punirle”. “No!” gridò O’Brien. “No! Certo non allo scopo banale di estorcerti una confessione o di punirti. Tu sei qui perché vogliamo curarti, per farti riacquistare la ragione! Ma lo vuoi capire, Winston, che nessuno di quelli che cadono in mano nostra esce di qui senza essere stato guarito? L’unica cosa che ci sta a cuore è il pensiero. Noi non ci limitiamo a distruggere i nostri nemici, noi li cambiamo”.